この水曜日(17日)の日経新聞最終面で、ある人物の名前が目に入りました。私にとっては忘れられない人物です。

ウジェーヌ・フロマンタン(1820~ 1876)という名前です。この人を知る人は、多くないのでないかと私は考えるのですが、あなたはご存知ですか。

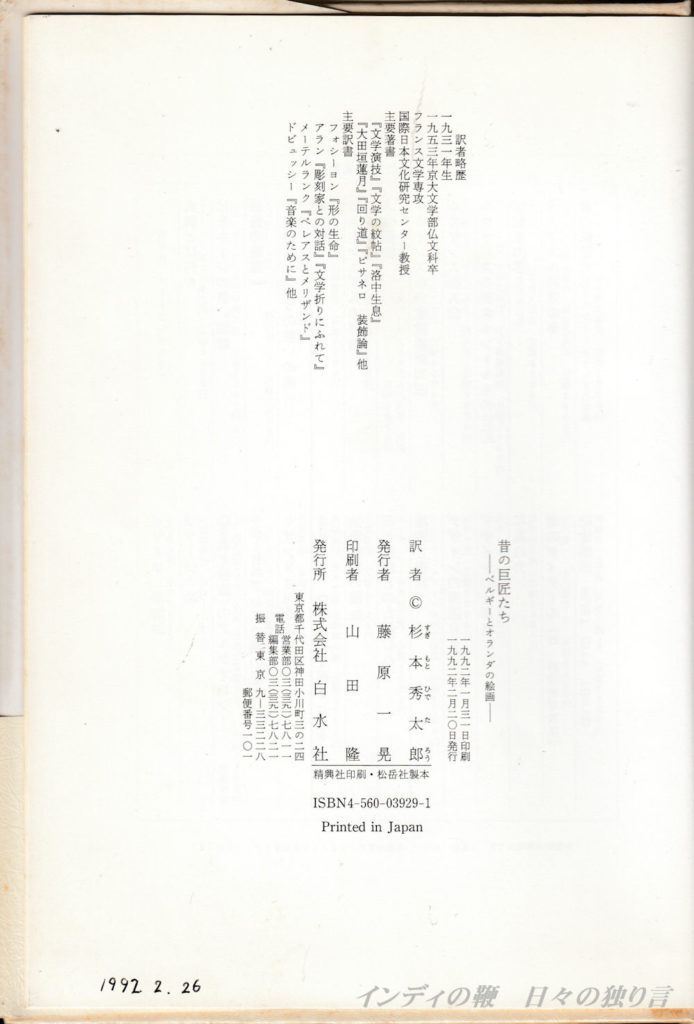

私がこの人を知ったのは、今から29年前の1992年はじめ頃です。なぜその年であるのがわかるかといえば、その人物が著した本が手元にあり、私の癖で、購入した日付を書き残しているからです。

日付は【1992.2.26】とあります。

本の奥付を確認しますと、「1992年2月20日発行」とありますので、発行された直後に買い求めたのがわかります。

私事になりますが、平成4年といえば、母が亡くなった年です。この年の11月にこの世を去っています。ですので、母の死の9カ月ほど前に手に入れたことになります。

ネットのない時代ですので、一般の個人が情報を得るとしたら、新聞かテレビです。今回紹介する本をテレビで取り上げることは考えられませんので、おそらくは、家でとっている朝日新聞かほかの新聞でこの本が紹介され、強い関心を持った私が、発行を待って購入したものと思われます。

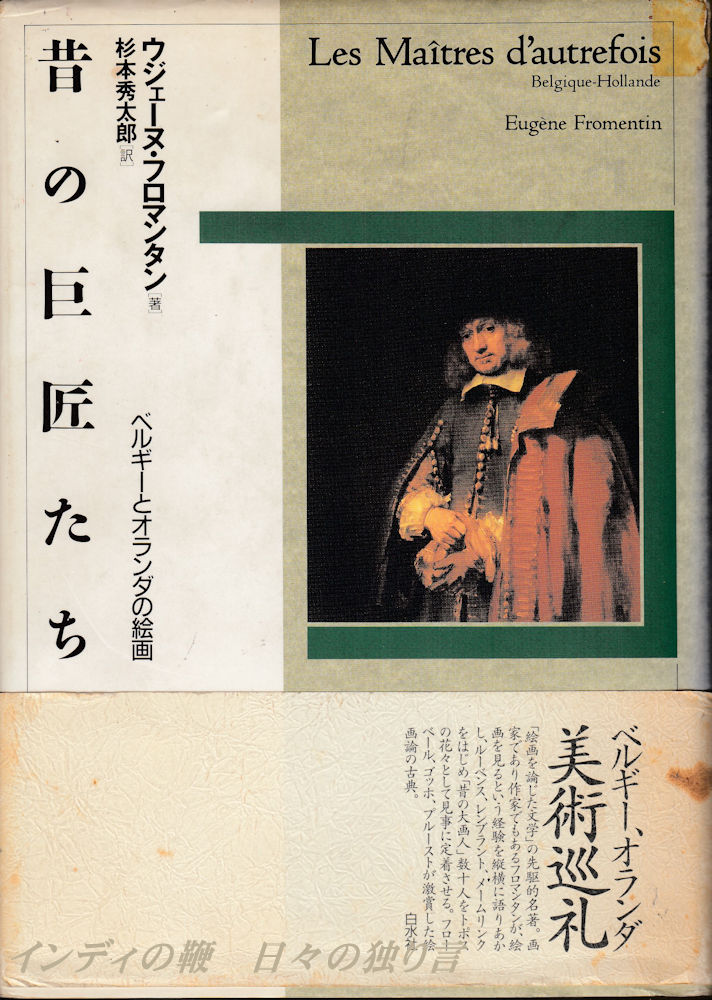

フロマンタンが著した本の題名は『昔の巨匠たち』(日本語訳:杉本秀太郎|白水社)です。副題に「ベルギーとオランダの絵画」とあります。

本の帯には、次のように内容が書かれています。

「絵画を論じた文学」の先駆的名著。画家であり作家でもあるフロマンタンが、絵画を見るという経験を縦横に語りあかし、ルーベンス、レンブラント、メームリンクをはじめ「昔の大画人」数十人をトポスの花々として見事に定着させる。フローベール、ゴッホ、プルーストが激賞した絵画論の古典。

フィンセント・ファン・ゴッホ(1888~1889)が本書を激賞したということからもわかるように、ゴッホが生きていた時代に発表された作品です。「まえがき」には「1875年7月6日、ブリュッセルにて」と記されています。

フランスの画家としては、”元祖引きこもり”のような(?)ギュスターヴ・モロー(1826~1898)がいます。

モローが1826年の生まれでフロマンタンが1820年生まれですから、フロマンタンがもローの6歳年上になります。ともあれ、同時代の画家です。

本のカバーには、レンブラント(1606~1669)が描いた有名な肖像画『ヤン・シックスの肖像』が使われています。

ヤン・シックスといえば、今公開中の映画『レンブラとは誰の手に』というドキュメンタリーに登場するオランダの画商で、美術研究者というヤン・シックス氏は、レンブラントに肖像画を依頼したヤン・シックスの遠い子孫で、同名を名乗る11代目にあたる人物だそうです。

本書のブックカバーに使われているレンブラントの『ヤン・シックスの肖像』を自宅で所蔵するのだそうで、世紀の名画と人生を歩んでおられることになります。これ以上求められないほど恵まれた環境であり、レンブランを絶対神のように崇める私には、この上なく羨ましいです。

日経新聞の最終面は文化面となっており、美術作品を紹介するコーナーがあります。フロマンタンの作品が紹介された日は、「鳥のいる情景 フランス近代絵画より十選」の1回目として、フロマンタンが描いた『青鷺狩り(アルジェリア)』(1865年 油彩 カンヴァス 99☓142センチ コンデ美術館蔵)が紹介されています。

ちなみに、「青鷺」が絵に描かれている鳥ですが、読めますか? 新聞に印刷された文字が小さかったこともあり、何と書かれているのかわかりませんでした。

「鷺」は「サギ」です。

鷺

この作品の解説を読み、フロマンタンの名著が書かれた背景を私は初めてぐらいに知りました。

新聞の解説をそのまま引用しますと、フロマンタンはフランスの画家で、「東方のエキゾティックな情景を得意とした」画家であるそうです。

私もそうですが、フロマンタンを知ったのは本書によってです。専門の画業によってではありません。これは私に限ったことではなく、フロマンタンが後年に名を残すのは、自伝的な小説『ドミニック』と、今回紹介しています『昔日の巨匠たち』(新聞の解説にはこういう題名になっています。内容は同じものです)によってだそうです。

『青鷺狩り』が描かれたのが1865年であれば、フロマンタン45歳の年になります。彼は若い時に一度だけアルジェリアを訪れたそうですから、その20年ぐらいあとに、実際に見た光景かどうか知りませんが、作品にしたことになりそうです。

そして、彼が晩年にベルギーとオランダへ旅し、それを本に著したのが『昔の巨匠たち』になります。

決して旅好きではなかったという彼が、二度の旅が絵画作品と著書に結実し、彼の名を後世に残すことになったというわけらしいです。

フロマンタンは、訪れたベルギーとオランダで絵画を鑑賞し、ピーテル・パウル・ルーベンス(1577~ 1640)とレンブラントについて多く語っています。

昨今は、オランダ絵画といえばヨハネス・フェルメール(1632~1675)抜きには語れない状況となっていますが、本著には登場していません(私が見落としていなければ)。

私は常々、フェルメールは過大評価されているように個人的には感じています。フェルメールがオランダを代表する画家のように書かれているのを目にしたりしますと、正直、鼻白む思いさえします。

ま、好き好きは当人の自由ですから、どの画家の作品を崇めても何も問題はないわけですが。

それはともかく、私にとって本書は、宝物のようなものです。私の愛読書を訊かれたら、本書をあげるだろうと思います。

レンブラントについて書かれた部分は、これまでに何度も読みました。

レンブラントの人となりについて書いた「第十六章 レンブラント」に次のような記述があります。

レンブラントは鏡の前でポーズをとり、自画像を描くことに異常な執心を示した。(中略)小さな画面に、ただ独りきりの自分の姿を描いた。大抵は斜めに射す光が、時には半濃淡が、骨の髄まで充血しているようなふとった躰の丸みにたわむれるのを見とどける楽しみに駆られて、われとわが目に向かい合って、ただ自分自身のために自分を描いた。(中略)その視線には、熱気、一点凝視の意思、傲慢、満足がある。これは世間一般人の目ではない。

(本書336頁)

レンブラントについて書かれたこれらの部分は、およそ30年の間に、何度読んだかわかりません。

本書は印象深く、当時私が聴き、リクエストカードを送っていたNHK-FMのリクエスト番組「サンセットパーク」に、今年出会った一冊として書いています。

それはおそらくは、1992年最後の洋楽の曜日で、番組を担当していたNHKアナウンサーの中村充氏(1934~)に葉書を読んでもらっています。番組はアナログのカセットデッキのテープに録音しており、音源は残っています。

その音源を本コーナーで紹介しようと思いましたが、録音済みのテープが大量にあり、見つけるのが億劫になり、まだ見つけていません。

あとで見つけたら、本コーナーで紹介するかもしれません。

本書は中村氏にも関心を持っていただけたようで、「読んでみたい」というような感想を頂戴しました。

本書はまた、朝日新聞の書評欄のメンバーのひとりが、その年の年末恒例のその年に出会った本の一冊に加えていたのを記憶しています。

本書が電子書籍版で発売になりましたら、それも購入したいと考えています。

歴史に残る画家と作品について書いた本書は、絵画の好きな人であれば楽しく読んでもらえると思いますので、お勧めします。

フェルメール好きの人は物足りなく感じてしまうかもしれませんけれど。