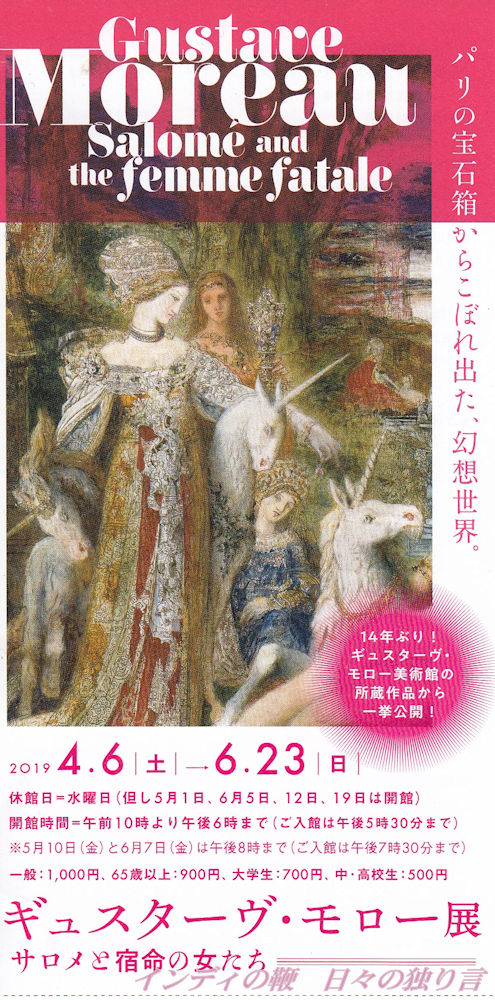

本サイトのドメイン変更に伴って消えてしまった投稿を再度上げておきます。今回は、先月18日に見た展覧会について書いたものです。その投稿で取り上げたのは、会期の終了が迫っていた『ギュスターヴ・モロー展 サロメと宿命の女たち』(4月6日から6月23日)です。

会場は東京・港区にあるパナソニック汐留美術館です。この美術館へ行くのは初めてでしたが、JR新橋駅の銀座口からまっすぐ前に歩いて8分ほどのところにあるパナソニック東京汐留ビルの4階にあります。

日本では、印象派の画家たちに比べるとこの画家は馴染が薄いでしょうか。生きた時代は印象派の画家たちと重なりますが、制作した作品の傾向が印象派の彼らと重なることはありません。

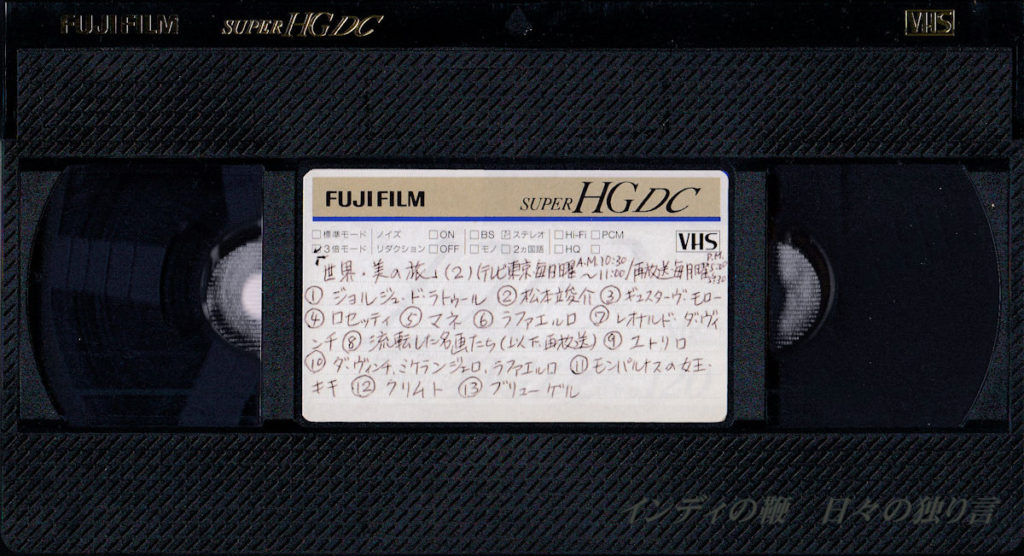

私がモローという画家を初めて意識したのは1990年代になりましょうか。その頃、テレビ東京で放送されていた美術番組に「世界・美の旅」があります。

私は毎週の放送を楽しみにし、ほとんどの回をビデオに録画してあります。その何回目かにモローが取り上げられました。

それを見たことでモローに興味を持ちました。作品はもちろんですが、それ以上に彼の生き方に衝撃を受けました。

印象派絵画が脚光を浴びた時代、モローは彼らに背を向けるように、幻想的な作品を描き続けます。彼は資産家の息子で、パリにあった自宅で生涯を送っています。父が亡くなったあとは母との二人暮らしです。

外部との接触を極力断ち、家で母と暮らし、作品の制作をしていたため、生前は様々な良くない噂を立てられたそうです。そのエピソードが長いこと私の中に残り、それについては、のちに、私が長年リスナーとリクエスターをしたNHK-FMのリクエスト番組「夕べの広場」(東京発の同時間帯の放送は1997年より「サンセットパーク」に番組名を変更)宛に出したリクエストカードにも書いています。

そのリクエストカードは番組で読まれました。その放送はエアチェックテープに残してありますので、紹介いたします。なお、私のカードを読んでくださったのは、当時、番組で外国曲の曜日を担当していた日野直子氏です。

このリクエストカードが読まれたのは1993年11月25日です。私事になりますが、ちょうど1年前に私の母が亡くなっています。その頃のリクエストであることを考えますと、個人的には感慨深いものがあります。

モローの展覧会については、5月28日に放送されたBS日テレの「ぶらぶら美術・博物館」が取り上げています。それを見て、「やっぱりモローの作品を自分の眼で見ておこう」と考えたところもあります。

この番組でレギュラー出演者のひとり、山田五郎氏が発したモローを言い表した表現が印象に残りました。「子供部屋おじさん」です。私はこんないい方があることを知りませんでした。

山田氏としても番組を盛り上げるようなつもりで使っただけで、モローをこき下ろすつもりはなかったのだろうと思います。

モロー展が開かれた美術館は、展示室を時計回りに回り、すべて見て終わると、入り口の左側にある出口から出てくる構造になっています。飽きるほどの展示作品ではなく、一点一点をじっくりと見ることができます。

モローは印象派の画家たちが脚光を浴びた時代に、古典的な画風の絵を描いた画家というイメージを持たれがちですが、実際に作品を見ていきますと、古典的な描き方ではないことがわかります。

モローは自分の作品のほとんどを手元に残しています。資産家の家に生まれ、そこで生涯を送ったため、絵画制作に専念でき、いわゆる“売り絵”を描く必要がなかったのです。

自由に何を描いていもいいといわれるような時代以降は、画家で成功するのは難しく、それだから絵で食べていくのは大変と考えられがちです。しかしこれには逆の見方ができます。

絵がなくても人々は生きていけます。そんな中で絵の制作をするのですから、絵だけ描いて生活をするのは大変です。そうであるからこぞ、もともと生活に困らない人が絵を描き、残していった歴史があります。「近代絵画の父」とも称されるポール・セザンヌも父親が残した遺産があり、貧乏暮しはしていません。

モローも恵まれた環境で絵を描いたため、作品の可能性を追求することに専念できました。それだからか、未完成の作品も多く、今回の展覧会にもそうした作品が多く展示されています。

それを見ていきますと、モローがどんな風に絵を描いていったかが垣間見え、その面からも興味深い展覧会です。こうした描き方は極めて新しく、古典的な絵画には見られないことです。

モローは油絵具による作品だけでなく、水彩による作品やデッサンも多く残しています。展覧会には、紙に描いた作品が油彩作品と同じような額に入れられて展示されているものもありました。

作品の横に説明書きがなければ、それが紙に描いた作品であることに気がつきません。

モローは、サロメを題材とする裸身に近い女性を数多く描いています。それをモローがどんな風に描いたのか興味があり、作品に眼を近づけて観察しました。結局は、どう描いたのか、私にはわかりませんでした。

モローは、油彩で女性像を描くとき、油絵具を塗り込んで描くようなことはしていません。背景は暗いことが多く、白い裸身が内部の光で光っているように見えます。

透明水彩絵具で描くとき、一番明るい部分は紙が持つ白さをそのまま活かすため、絵具をつけません。モローは水彩の技術も十分に持っていたため、それを油彩にも応用したのでしょうか。

モローの絵画でもうひとつ特徴的なのは、裸身の女性を覆うように、黒い線で緻密な文様を描いていることです。肌の部分は刺青のように見えなくもありません。

これもどのように描いたのか私にはわかりませんでした。インクをつけたペンで描いたようにも見えます。

モローが持つ人物像の謎が、彼の残した大量の作品にもあります。自分の眼でそれを見ても、謎は深まるばかりです。