この日曜日(10日)に放送されたNHKスペシャルを見ました。昔はNHKが放送するドキュメンタリーを好んで見ており、NHKスペシャルも見ました。それが今は、NHKが伝えるものが信用できなくなり、見ることを避けています。

しかし今回は、レオナルド・ダ・ヴィンチを取り上げた番組であることを知り、録画して見ました。

NHKが制作するドキュメンタリーには、昔からフォーマットのようなものがあるように感じます。今回もその手法で作られ、狂言回しにひとりのミュージシャンを登場させています。

私は初めて見る男性でした。番組で伝えたところによりますと、昨年末の「紅白歌合戦」にも出場したという音楽グループ「サカナクション」の山口一郎という人物でした。

果たして、山口氏が今回のシリーズものに最適な人選だったのでしょうか。

私が見る限り、彼は見た目が冴えません。前髪を垂らして額を隠しています。その下に黒縁の眼鏡です。丈の長いシャツを下に重ね着するなどして、一所懸命アーティストっぽい雰囲気を出そうとしているように感じます。後姿が映ると、地方から上京したての学生のようです。白いシューズが目立ちすぎ、コーディネートのバランスが崩れています。

レオナルドは同時代の画家に比べても、極端に作品が少ないことで知られています。現在確認されている作品数はたったの14点です。しかも、未完成作品が多くを占めます。

今回の放送で個人的に興味深く感じたのは、レオナルドの絵画技法に注目していることです。

番組では、レオナルドが描いたのかもしれない作品2点に注目し、専門家が調査する様子に密着しています。その真贋を見極めるため用いられた方法の一つに、X線を作品に照射させるものがあります。

人体をレントゲン撮影(X線撮影)するように、作品を撮影し、どのように描かれたかを明らかにしています。

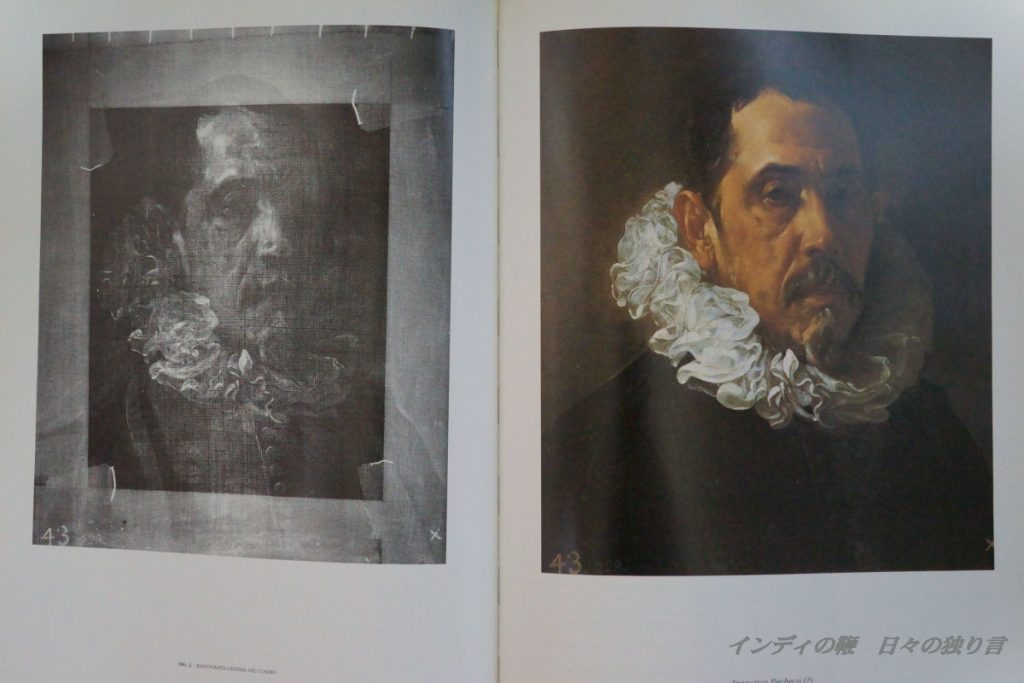

そのように撮影された作品を、以下に一つ紹介します。

私が持っているディエゴ・ベラスケスの画集から紹介しました。描かれているのは、ベラスケスの師匠であり、妻の父、つまり岳父でもあるフランシスコ・パチェーコの肖像です。

スペインで発売された画集で、作品名のあとに「?」がついていますので、もしかしたら別人の可能性もあるのでしょうか。

ともあれ、向かって右が作品で、左がそれにX線を照射して撮影した画像です。

ご覧になっておわかりのように、内部が透けて写っています。カンヴァスが張られた木枠と釘がハッキリ写っています。肝心の絵の部分は、絵具が厚く塗られた顔の明部と衣装の白い襟の明部が光の透過を遮り、白く残っています。

厚く塗られた部分は明部ですから、明度をあげるため、必然的に白い絵具が用いられます。昔の画家たちが使った白い絵具は、鉛白と呼ばれるものです。

鉛の毒性を含むため、現代の絵具メーカーはこの絵具を排除していますが、私はほかの白色絵具では満足できず、この鉛白を好んで使っています。

これを見ることで、ベラスケスがどのように絵具をのせていったかが一目瞭然です。

この分析をすることで、同時代の画家たちの作品とレオナルドの作品とに、絵画技法の違いが明らかになります。

X線を作品に照射すると、薄い絵具の層は光が突き抜け、絵具の層が薄いほど感光して黒くなります。その一方、厚く絵具が塗られた部分は、光の透過が遮られ、感光せずに白く残ります。これも、絵具の層が厚いほど白さが強まります。

レオナルドと同時代のラファエロ・サンティの作品にX線を照射すると、描かれた人物が表から見えるのとそう変わらない形で現れます。

同じことをレオナルド作品にすると、魔法のように消えてしまうというわけです。その部分の録画を止めて確認すると、うっすらではありますが、レオナルドが描いた人物が確認できなくはありません。それでも、ラファエロ作品とはまったく違うことは見た目にも歴然としてます。

油彩画の技法について知らない人は、こういう現象を見せられてもすぐには理解できないかもしれません。私にはよくわかる話でした。

専門家がレオナルドの真筆かどうか確かめるとき、重要な要素があるそうです。それは、描かれた人物の肌です。それが、レオナルドの真作であれば、他の画家にはない透明感が必ずあるそうです。

絵画技法にそれほど関心がない人であれば、綺麗に描かれた人物画は同じように見えるかもしれません。しかし、見た目は似通っていても、その性質は大きく異なっていたりします。

決め手となるのが、レオナルドの色の付け方です。

油絵具が登場するまで、持ち運びできる支持体には、テンペラ絵具を使って描かれました。色の粉の顔料を、卵の卵黄などで練った絵具がテンペラ絵具です。この絵具は、水で薄く溶いて塗ることができ、乾くと耐水性になる性質です。

すぐに乾くため、広い面積をむらなく塗ることができません。昔の画家たちは、主に小さな画面で絵の制作をし、日本の面相筆のように細い筆で、細い線を重ねて色を付けていったようです。

そのあとに生まれたのが、油で顔料を練った油絵具です。はじめに油絵具を用いて作品を描いたのは北欧の画家、ヤン・ファン・エイクというのが通説です。今となっては、彼の絵画技法を正確にいい当てることは難しいですが、私が勝手に想像しますと、テンペラを使って下絵をモノクロームに描いたでしょう。

これはグリザイユという技法で、この下絵の上に、油で薄く溶いた油絵具を、一層塗っては乾かすことを繰り返して色の深みを得たのではないか、と見ています。

とすれば、レオナルドよりも前に、ヤン・ファン・エイクが、革新的な技法で絵の制作をしていたことになります。

レオナルドが描いた人物の肌に透明感を感じるのは、ヤン・ファン・エイクのように、薄く溶いた絵具を何層も重ね塗りして表現したからです。今回の番組でも、多いものでは15層にもなっていると伝えていました。

たとえば、赤い色を油絵具で表現するとき、不透明な赤色の絵具で色を付ける方法があります。同じ赤色でも、白い地塗りの上に、極めて薄く溶いた赤の絵具を、乾かしながら何層も塗ることで表すこともできます。どちらにより透明感を感じるかは説明するまでもないでしょう。

この技法は、ピーテル・パウル・ルーベンスが多用したことが知られています。彼は大きな工房を持ち、弟子たちが仕上げをしたりしていますので、ルーベンス作といわれる作品であっても、出来にバラつきがあります。

最初から最後までルーベンスが独りで描いた作品は、薄い絵具が塗られたグラッシ(フランス語。英語では「グレーズ」)の部分が多く、その透明感には圧倒されるでしょう。

私が最も敬愛する17世紀のオランダの画家、レンブラントは、人物の顔の明部に絵具を盛り上げるようにして塗るマチエール(絵肌)で知られます。しかし、そのレンブラントは、グラッシも多用しています。

その技法はヤン・ファン・エイクのやレオナルド、ルーベンスよりも卓越しており、自由自在に油絵具を使い切っています。レンブラント以上に油絵具を扱えた画家を私はほかに知りません。

レンブラント作品にX線を照射したなら、明部と暗部にハッキリ分かれるでしょう。

レオナルドは「万能の天才」と冠がつけられますが、果たしてそうでしょうか。絵画だけに限っても、未完成作品の多さが示すように、自分の技法を確立できずに終わった印象です。

『最後の晩餐』を壁に描いていますが、本来はフレスコで描くべきところ、レオナルドはテンペラで描いています。

フレスコは、漆喰を塗り、それが生渇きのうちに仕上げなければなりません。おそらくはそれができず、小品作品にだけ許されるテンペラで描かざるを得なかったのだろうと思います。

同じ時代に生きたミケランジェロ・ブオナローティは、本業は彫刻家であったにも拘わらず、システィーナ礼拝堂の天井画(システィーナ礼拝堂天井画)と巨大な壁画(『最後の審判』)を描くように命じられ、たった一人でそのとてつもなく広い空間をフレスコ画で埋めることに成功しています。

その天井画と壁画は完璧な出来で、礼拝堂が残る限り、作品は完璧な状態で永遠に残ります。レオナルドの『最後の晩餐』は急速に痛みが進み、存命中には上に塗った絵具が剥がれ落ちるなどしたそうです。

それはともあれ、レオナルドは未完成作品を多く残したことで、どのように絵具をつけていったのかを後世の人間に教えてくれます。海外技法に興味のある人にとっては、皮肉なことに、完成作品よりも意義があったりします。

古典の絵画作品を見る時、どのように描いたのかを考えながら見ることで、別の楽しみ方ができます。