私は昔から映像に強い興味を持っています。そのため、その当時に普通の個人が唯一扱えた8ミリ映画を趣味にしました。

今は動画を撮る人が飛躍的に増えました。どんなカメラにも動画撮影機能が搭載されています。カメラだけでなく、スマートフォンでも動画が撮れます。

デジタルの時代になってから動画を撮り始めた人は、8ミリ映画がどんなものだったか、具体的に想像するのが難しい面があるかもしれません。

私が知る限り、日本で売られていた8ミリの撮影フィルムは、ポジフィルム(リバーサルフィルム)しかなかったように記憶します。ネットを使うようになって、米国では8ミリのネガフィルムが売られ、使えたことを知りました。

上に埋め込んだYouTube動画は、タイトルに「レギュラー 8mm」とありますね。これは、スーパー8になる前の「ダブル8」ですね。

16ミリフィルムがありますが、そのフィルムを使って、左右半分を別々に撮影し、現像後に真ん中から二本に分割し、二本のフィルムになるという仕組みです。

私はよく知りませんが、ということは、16ミリフィルムのシネマカメラで、ダブル8のフィルムを使う(?)ということでしょうか?

ともあれ、上に書いたような理由で、二本に分割することからダブル8の名になるようです。同じフィルムを米国ではレギュラー8と呼びます。

そこから進化した8ミリフィルムが登場しますが、どちらも、フィルムの幅は8ミリです。ただ、ダブル8は、フィルムを送るための穴、「パーフォレーション」が大きい分、1コマの大きさが、その後に登場するフィルムの1コマよりも小さいです。

話を基に戻します。

8ミリフィルムがポジフィルムだったため、私は商業映画のフィルムも、愚かなことに、ポジフィルムで撮影するのだろうと大きな勘違いしていました。映画のフィルムはネガフィルムで撮影します。

現像されたフィルムで編集をし、それが終わったら、映画館で上映するのに使うポジフィルムに焼き付けて完成です。

撮影したフィルムを編集し、映画館で上映するのなら、作品のフィルムは一本だけになり、ひとつの映画館でしか上映できなくなります。

また、映写中にフィルムが映写機のランプの高熱で燃えるようなことが起きたら、燃えた部分は永久に失われ、取り戻すことができなくなってしまいます。

日本で使われた8ミリフィルムはポジフィルムだったので、撮影したフィルムを現像に出し、それが終わったフィルムを映写機にかけて愉しみます。

個人が楽しむ8ミリ映画は、長いこと、音がつかないサイレント映像でした。8ミリのコンクールに応募する作品は、磁気テープに録音して音声を別に作り、フィルムの駆動に合わせて再生して、音のついた作品にしたりしました。

フィルムとテープの音声の同期をとることは難しく、口の動きに合わせた「リップシンクロ」が実現できたら、「神業(かみわざ)」のように思われました。

デジタルのムービーは音声が同時に録れるのが当たり前ですが、8ミリ映画は、終盤になって、ようやく、映像に合わせて音声がつけられるようになりました。

8ミリフィルムの方式は、米国のコダックが開発したスーパー8と、富士フイルムが開発したシングル8の2種類がありました。シングル8は富士フイルム一社がカメラを製造し、ほかはすべてスーパー8方式を採用しました。

映写機は、どちらの方式のフィルムも上映できます。

私は富士フイルムのシングル8を選び、使いました。

スーパー8フィルムで、音が入れられるフィルムが発売になったか、記憶が不確かです。シングル8フィルムは、トーキー用のフィルムを発売しました。

商業映画の映写フィルムは、フィルムの端に音声を再生させるための光学音声帯があります。

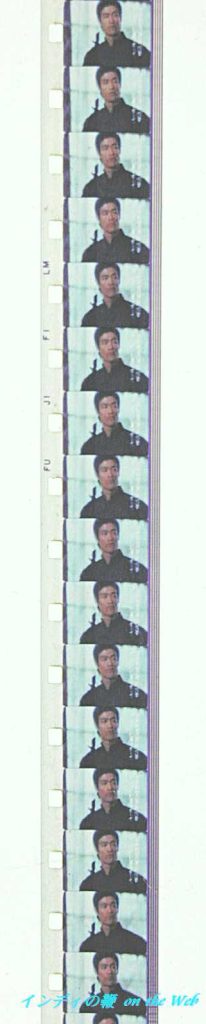

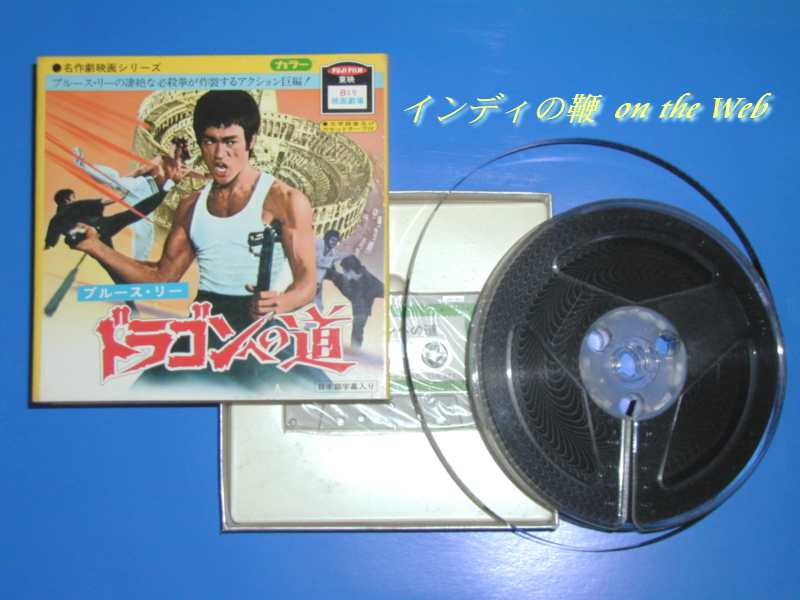

上の画像はブルース・リー(1940~1973)作品『ドラゴンへの道』(1972)のダイジェスト版が8ミリフィルムで発売されたものの一部です。8ミリフィルムでも、音声がついたものは、商業映画と同じように、フィルムに光学録音帯がついています。

フィルムの右端にある、縞模様に見える部分がその音声帯です。商業映画の上映フィルムにはこれがあります。

8ミリフィルムは、その代わりに、カセットテープのテープのような磁気録音帯がつけられました。

この磁気帯に音声を録音する仕組みです。録音テープと同じように、何度でも録音が上書きできました。

8ミリのトーキーフィルムが発売されたことで、それに対応するカメラが登場しました。カメラにはマイクがつけられ、音声が同時に録音できました。

そうはいっても、今のデジタルカメラとは大きく異なります。フィルムはパッケージに入っており、パッケージに巻かれたフィルムの長さは50フィート(15メートル)です。

このフィルムをカメラに装填し、8ミリフィルムの定速であった、毎秒18コマで撮影すると、一本のフィルムで撮影できる時間は約3分20秒です。

フィルムも現像代も安くなかったため、今のデジタルカメラの感覚で長回しすることを私はしませんでした。

フィルムに音声がつけられるようになったとはいえ、困ったことがありました。編集でカットをつなぎ合わせると、その個所にどうしても隙間が生じ、その部分で音声が一瞬切れてしまうことです。

編集したカットが多いほど、それが生じます。

商業映画は、ネガフィルムで撮って編集し、それが終わったあとに、上映用のポジフィルムに焼き付けるため、一巻の途中でフィルムが途切れる箇所は生じず、音が途切れることも原則的には起きません。

もっとも、昔の映画は、映写の途中で止まることがたまにありました。映写中にフィルムが映写ランプの熱で溶けたり、前に修復した部分が剥がれる、といったようなことが起きたことによるものです。

その部分は、8ミリフィルムの編集個所のように、どうしてもフィルムに隙間ができるため、音が途切れてしまいます。

私は、8ミリ映画のあとに登場したビデオカメラに乗り換えました。これであれば、8ミリで苦労した音の問題がなくなり、便利になったものだと感じました。

ただ、テレビ受像機で見るビデオ映像と、スクリーンに映して見る8ミリ映画の映像では、受ける印象が大きく違います。日常を記録しただけでの映像であっても、8ミリ映写機で映写し、スクリーンで見る映像は、それだけで、別世界のものに見えました。

この映像が私は好きだったのです。

デジタルの時代になり、手軽に映像が撮影できるようになったとはいえ、8ミリ映画が持つ醍醐味はありません。ディスプレイのサイズが大きくなっても、この差は埋められないでしょう。

本更新は、実は、別のことを書こうと思って書き始めました。それにつなげる前段として、8ミリフィルムの特性を知ってもらうため、書きました。

それが長くなりすぎ、本来書こうと思ったことが書けずに終わりました。それについては、次回以降の本コーナーで取り上げるつもりです。