私はいろいろなことに興味を持っては、新たに興味を持ったことにしばらく集中するようなことを繰り返しています。

いろいろなことといっても、私が趣味とすることですから、結局は、同じようなことを、とっかえひっかえ集中して興味を持つことをしていることになります。

今は急に、写真撮影周りのことに興味が強まっています。きっかけは、ヤシカ・コンタックス(ヤシコン)用レンズのカール・ツァイス プラナー50ミリ F1.4を急に使いたくなったことです。

私が使うカメラは、ソニーのミラーレス一眼カメラ(ミラーレス)のα7 IIです。このところ、ソニーは矢継ぎ早に新カメラの発表や、既存のカメラのバージョンアップをしています。

私もできれば最新式のカメラを使いたいのですが、なかなかそうもいかず、すでに古い部類のカメラとなったα7 IIを使っています。また、レンズにしても、ソニーの純正レンズは、FE 3.5-6.3/24-240の10倍ズームレンズが一本あるきりです。

そのため、たまには、フォーカスを自分で合わせるプラナー50ミリが使いたくなります。

このレンズは、フィルムの一眼レフカメラのヤシカ・コンタックス RTSおよびRTS II用に手に入れたレンズです。そのレンズを、マウントアダプタを使ってα7 IIに使っています。

私はフィルムの時代から焦点距離が50ミリのレンズが好きで、このレンズばかりを使っていました。ミラーレスでもこのレンズを使うと、写真を撮る楽しさが味わえます。

こんな風にして、プラナー50ミリを使い始め、写真の楽しさが再び自分の中に湧き上がってきました。それに加え、本日、ネットの動画共有サイトYouTubeで次の動画を見て、ストロボを使った撮影も楽しみたいと考えるようになりました。

プロの写真家の橘田竜馬氏が、素人にもわかりやすく、ストロボで柔らかい光を作る方法について解説してくれています。それがためになったので、早速、橘田氏のチャンネルを登録しました。

写真家を名乗りながら、YouTubeでカメラやカメラ機材の話ばかりをして、撮影テクニックについては少しも取り上げない人がいます。それに対し、橘田氏は、撮影のアイデアをいろいろと披露してくれているようで、今後、参考にさせてもらおうと思っています。

今回の動画のいいところは、高価なストロボを使わなくても、硬いストロボの光を柔らかくする方法を丁寧に説明してくれていることです。

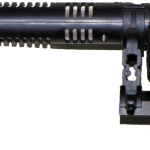

私が使っているのは、フィルムの時代に購入したナショナル(パナソニックグループ)のPE-320Sというクリップオン型のストロボです。このストロボは、マニュアルで光量を調節できるところが気に入っています。

ストロボをカメラから離して使うオフストロボの良さは理解していますが、モデルを撮るわけでもないので、これまでは、カメラにつけて使うことがほとんどでした。

それが、橘田氏の動画に刺激を受け、オフストロボで発光してみようと思い立ちました。

また、今回の動画で教えてくれている方法で、ストロボ光を柔らかくする方法も早速取り入れることにしました。

最も手軽にできるのが、トレーシングペーパーで、ストロボを「ちょうちん」のように包んで光を和らげる方法です。手元にトレーシングペーパーがあるので、早速、自分の膝を使って丸みを作り、ストロボにテープで固定してみました。

ストロボをカメラから離して使うのが大切であることも頭では理解していました。それを今回、自分でもやってみました。私が使うストロボは昔に手に入れたもので、今のストロボのように、ワイヤレスで発光させることができません。

これも昔に買ってあった、専用のケーブルでカメラとストロボをつないで発光させることをします。ケーブルの長さが2メートルあるかないかぐらいですから、それ以上離して使えません。

それでも、カメラから離して使ったときの効果を確かめる手立てにはなります。

橘田氏が動画で、ストロボ光を和らげるもうひとつの方法は、できるだけシャッター速度を遅くすることです。

真っ暗なところでは効果が薄いかもしれませんが、そうでなければ、ストロボ以外の光があり、それが、遅いシャッター速度によってストロボ光に加わり、柔らかい光に見える、というような説明でした。

これらのことを踏まえ、一枚の写真をオフストロボで撮影しました。

ストロボの発光部にトレーシングペーパーをちょうちんのように包み、光を和らげています。ストロボは三脚に固定して、カメラの斜め左後方から発光させました。

ストロボの発光量は、私のストロボで調節できる最も弱い光量の1/16です。露出の段数でいえば、フル発光より4段弱い光量になります。

撮影に使ったカメラはα7 IIで、レンズはプラナー50ミリです。カメラは固定せず、手で持って撮影しています。

撮影時の設定は次のとおりです。

- 焦点距離:50mm

- ISO感度:ISO64(往年のポジフィルム(リバーサルフィルム)、コダクローム64と同じISO感度です)

- F値:f/1.4(最も絞りを開けてみました。その結果、フォーカスがやや甘くなっています)

- シャッター速度:1/20s(被写体が停止したものなので、遅いシャッター速度にして、光を和らげてみようと考えました)

ストロボ光臭さを感じない光になってくれたように感じます。

工夫をすれば、手持ちの機材だけでも、これまでとは違った写真が撮れることを確かめられました。ますます写真撮影が楽しくなりそうです。

橘田氏は、誰かがいったことを聞いたり、書いたことを読んで頭で理解しただけで済ましていたら、いつまで経っても自分でそれができるようにはならない、と述べています。

たとえば、ストロボ撮影も、自分であれこれ考え、工夫することを何度もすることで、自分のスキルにできるということです。私も楽しみながら、そんな試行錯誤をしていこうと考えています。

お金をかけない分は、自分の頭と手を動かせばいいということです。

今回、ストロボを使って撮影したことで、これまで、あることに気づかないまま写真や動画を撮っていたことに気がつきました。それは、自分で色調を微妙に変更していたことです。

ストロボを使うにあたり、色温度を自分で調整しようと考え、ケルビンを変更する画面を表示させました。その一段奥の画面を表示させたところ、そこで、色味の調整を自分でしていたことに気がつきました。

もしかしたら、その調整結果が反映されるのは、ケルビンをマニュアルで使うときだけかもしれません。ストロボ発光の色味を調節するつもりで自分で設定してあったのでしょう。

それを今回、解除し、プリセットの状態に戻しました。

ケルビンを変化させて試し撮りしましたが、思うような色にならなかったため、オートホワイトバランス(AWB)で撮影し、撮影後も、色味の変更はしていません。

しばらくは、プラナー50mmを使ったマニュアルフォーカスの撮影や、オフストロボで撮影を、いろいろに試しながら楽しむ時間が続きそうです。

ゆくゆくは、ストロボを使った撮影を、自分が思うままにできるようになりたいと考えていますが、あとは、実践あるのみです。