YouTuberの桜風涼(はるかぜ・すずし)氏(1965~)も最近配信された動画で話されていましたが、カメラのボディは、デジタルの時代になり、更新が頻繁になりました。

自分が使うカメラがすぐに旧モデルになってしまいます。

その一方で、レンズは、カメラのマウントさえ合えば、いつまでも使い続けることができます。

私の場合でいえば、一番長く手元にあるのは、フィルムの一眼レフカメラのヤシカ・コンタックス(ヤシコン)RTSII用のカール・ツァイスのプラナー50ミリF1.4です。

このほかに、RTS用にはヤシコンの単焦点レンズ三本がありましたが、手放して、今は手元に残っていません。

プラナー50ミリだけは手放す気にならず、カメラボディが変わるたび、そのマントで使うためのマウントアダプタを使い、使い続けています。

カメラのマウント遍歴を重ねてきましたが、一年半ぶりに、ソニーのα7 IIに戻り、Eマウントで撮影をしています。

といっても、このマウント専用のレンズは、24-240ミリの便利高倍率ズームを一本持っているだけです。これはこれで便利ですが、何といっても重いレンズです。

そんなことを考えるうち、キヤノンのEFマウントで使っていたレンズを使ってみようと思い立ち、実際に使い始めました。

シグマというカメラとレンズメーカーのMACRO 50mmF2.8 DG(シグマ50ミリマクロ)というモデルです。これは中古で手に入れていますが、手に入れたのは10年前の2012年2月はじめです。

これはマクロレンズで、被写体にくっつくぐらい近寄って撮れ、等倍の大きさに撮影することができます。使ってみるとシャープで、お気に入りのレンズとなりました。

キヤノンのカメラからソニーのα7 IIに前回乗り換えたとき、EFマウントをα7 IIで使うため、マウントアダプタを購入し、今も手元に残してあります。

そのアダプタを介し、今また、α7 IIでこのマクロレンズを使ってみました。マウントアダプタは、EFマウントのレンズもオートフォーカスで使えると謳っているものでしたが、このレンズではオートで使えず、マニュアルフォーカスで使うことになります。

プラナー50ミリはもちろんマニュアルフォーカスレンズですが、それに比べ、シグマ50ミリマクロの方がフォーカスを合わせやすく感じます。シャープな画像が電子ファインダーに結ばれるせいでしょうか。

そのファインダーに結ばれる画像ですが、久しぶりに使うと、被写体が大きく感じられました。

本コーナーでは一度、カメラのファインダー倍率について書きました。その倍率が1倍であれば、そのレンズの焦点距離そのままの大きさの像がファインダーに表示される理屈です。

しかし、倍率が大きいファインダーほど高価になるそうで、通常は0.8倍以下のファインダーの場合が多いそうです。α7 IIのファインダー倍率は0.71倍です。

ですから、たとえば焦点距離が50ミリのレンズをつけて、ファインダー倍率が0.71倍のファインダーを通して覗くと、準広角の35ミリ(35.5ミリ)の焦点距離のレンズをつけたのと同じような画角で見えます。

ところが、今回、久しぶりにシグマ50ミリマクロをつけて覗くと、逆に、50ミリよりも望遠寄りに見えます。焦点距離に注意を払わない人であれば、すぐにはそれに気がつかれないかもしれません。

私はフィルムの時代から、50ミリのレンズが好きで、主にそのレンズばかり使っていたため、そのレンズをつけたときのファインダーの見え方が眼に焼き付いています。

昨日の夕方になり、その疑問が解けました。

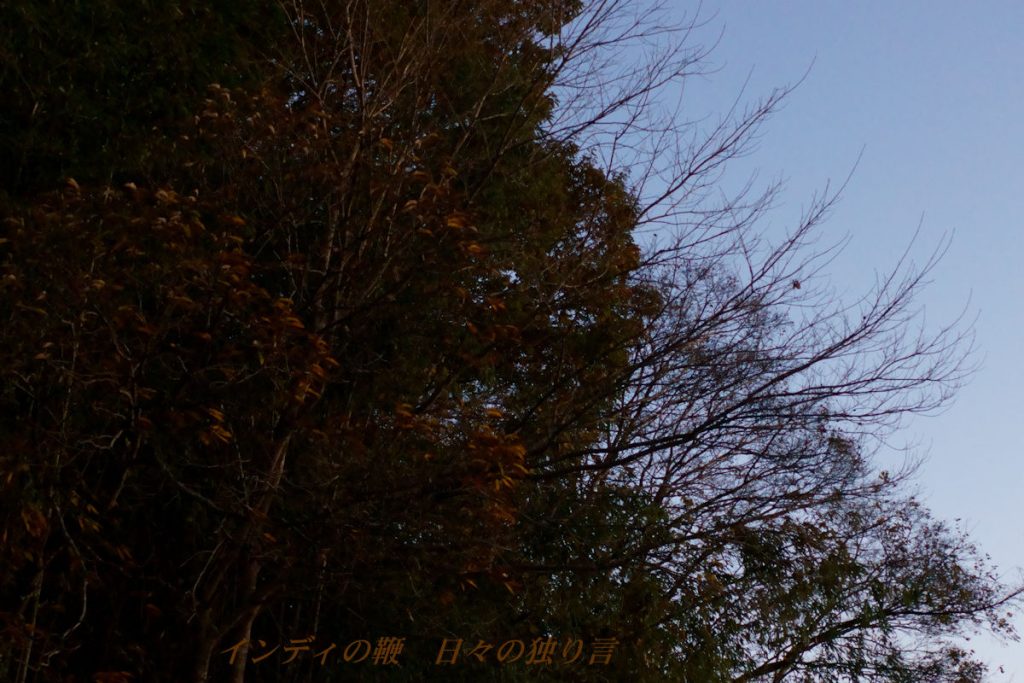

昨日の東京の日没時刻は午後4時28分です。その時間帯、空は快晴でした。日没から15、6分後、庭に出ると、辺りは暗くなりかけていました。しかし、空にはまだ明かるさが残っていたため、カメラで撮影してみました。

下の画像は、その時に撮った一枚です。

これを撮影しながらも、50ミリにしては画角が狭いと感じていました。

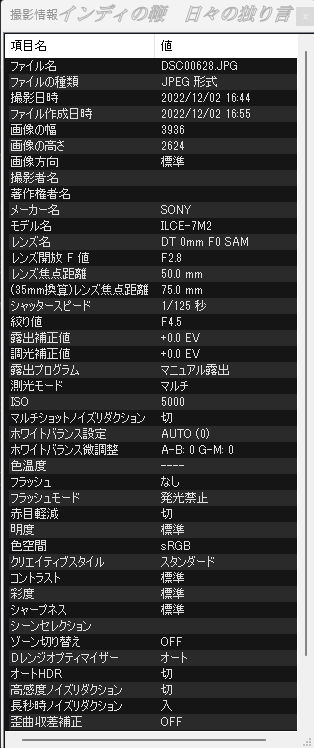

気になったので、画像データを確認しました。そのことで、このところ、このレンズを使ったときに感じた疑問が解けました。下に、上の画像のデータを載せておきます。

注目して欲しいのは、「レンズ焦点距離」と、そのすぐ下にある表記です。

焦点距離は、50ミリのレンズを使っているのですから【50.0】と表示されています。問題は、そのすぐ下に次のように表記されていることです。

(35mm換算)レンズ焦点距離 75.0mm

わかる人にはすぐわかると思います。50ミリの1.5倍が75ミリです。この倍率は、35ミリフルサイズとAPS-Cサイズに関係することです。

フィルムの一眼レフは、フィルム1コマの大きさが今の35ミリフルサイズと同程度とされます。そのサイズと比較すると、APS-Cは、1.5分の1小さなサイズです。

私が使うα7 IIは、35ミリフルサイズのカメラですが、APS-Cサイズのレンズで撮影することと、フルサイズ用のレンズを使いながら、APS-Cサイズで撮影することができます。

そのために、メニューには「APS-Cサイズ撮影」という設定項目があります。

私はそこを「オート」に設定してあります。こうしておくことで、通常はフルサイズで撮影し、APS-Cサイズのレンズをつけたときは、自動でそのサイズの撮影を行えるものと考えていました。

今回話題に出しているシグマ50ミリマクロはフルサイズ用のレンズです。そうであるのに、マウントアダプタを介して使ったのが影響してか、カメラはこのレンズをAPS-Cレンズと認識し、焦点距離を50ミリの1.5分の1倍の75ミリとして扱っていたのでした。

それに気がつき、「APS-Cサイズ撮影」項目を、それまでの「オート」から「切」に切り替えました。これで、本来の50ミリ焦点距離のレンズとして撮影が楽しめます。

この切り替え設定を使い、それを「入」にすれば、フルサイズのレンズを使いながら、APS-C用レンズのように使うことができます。特に、望遠が足りない時など、最望遠の1.5倍の望遠効果を得ることができます。

また、動画を撮る時も、APS-Cにすれば、いわゆるスーパー35のサイズで動画の撮影ができます。

これに加えて、シグマ50ミリマクロは、動画撮影に有利な点があります。それは、フィルター径が、プラナー50ミリと同じ55ミリであることです。

日中の明るい状態で動画をLogで撮影するときは、NDフィルターが欠かせません。1/50秒という遅いシャッター速度と、私のカメラの場合は、最低ISO感度がISO1600と高いことによってです。

私は、プラナー50ミリ用にNDフィルターを持っており、それがそのまま、シグマ50ミリマクロでも使えることになり、これはLog撮影をするときの有利点となります。

もうひとつ、このレンズで動画を撮る時に「武器」となりそうなものがあります。それはF値で、f/45まで絞り込めます。私は他のレンズで、ここまで絞り込めるレンズを持っていません。

本ページでも書いたように、日中に動画のLog撮影をするときは、どうしてNDフィルターが欠かせません。そのとき、F値も表現のひとつで、絞りを開けることが求められがちですが、絞り込んでNDフィルターに頼らないことができれば、それはそれで武器になりそうな気がしています。

実際に使ってみないと、どれぐらい使えるかはまだ未知数ですけれど。

シグマ50ミリマクロは使っていて楽しいレンズです。マクロレンズであるため、被写体に極端に近寄ってもフォーカスを合わせることができます。

愛猫の顔に使づいて写真を撮ることもできます。撮られる側の猫たちにとっては迷惑な話(?)かもしれませんが。