17世紀のオランダの画家、レンブラント(1606~1669)が残した作品を借りて、油絵具の扱い方の「研究」をしています。

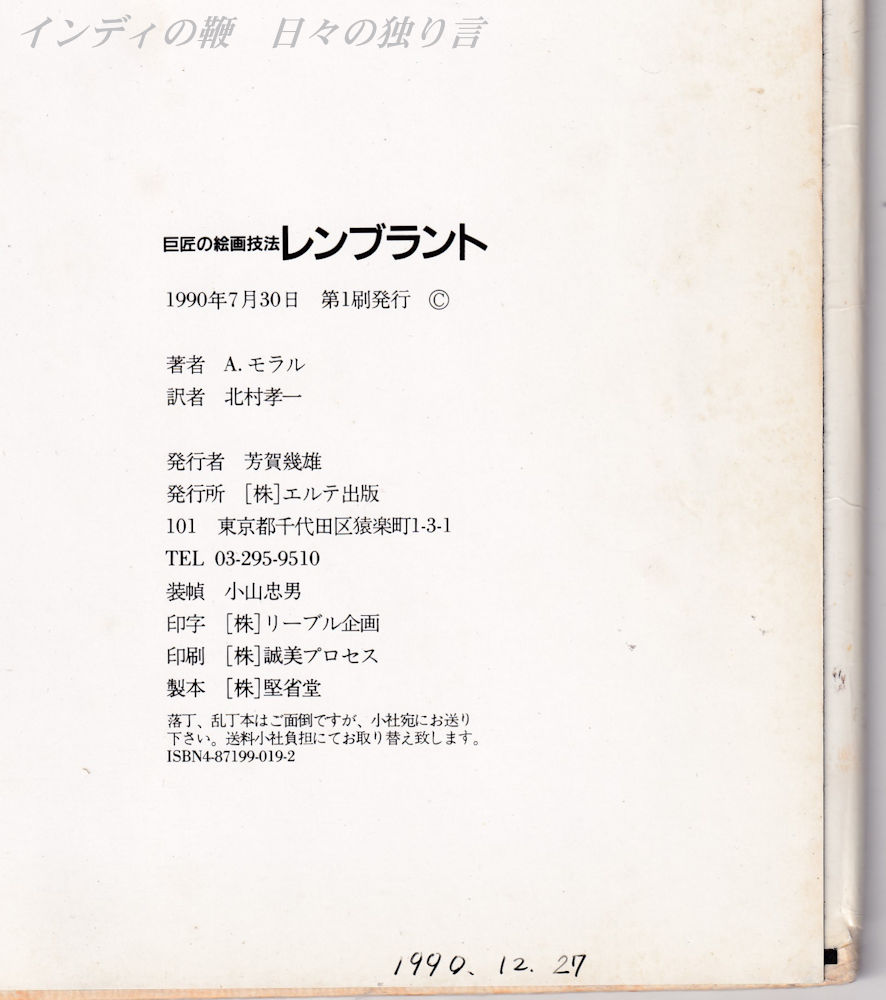

私の手元には、『巨匠の絵画技法 レンブラント』という技法の手引きとなる本があります。これを購入したのはずいぶん前です。私は購入したものに日付を残す癖があります。この本には【1990.12.27】の日付が残っています。

以来今まで、30年以上、この本は繰り返し開いて見ています。同じシリーズで、ほかの画家の本も5、6冊ほど持っているはずです。

この本ではレンブラントの初期から晩年までの作品を描いた順に取り上げ、レンブラントがどのように油絵具を使っているか、解説しています。

作品ごとに一枚は、実物大で紹介されています。『夜警』(フランス・バニング・コック隊長とウィレム・ファン・ライテンブルフ副隊長の市民隊)だけは実物大の画像はありません。

紹介されているのは次の作品です。

- トビトとアンナ(1626)

- エルサレムの破壊を嘆くエレミア(1630)

- ペルシャザルの饗宴(1637)

- 自画像(1640)

- 夜警(1642)

- 羊飼いたちの礼拝(1646)

- 水浴の女(1655)

- 聖ペテロの否認(1660)

- マルガリータ・デ・ヘール(1661)

- パレットを持った自画像(1663)

- ユダヤの花嫁(1665)

油絵具を扱い切ったレンブラントですが、歳を経るごとにそれが習熟していったことがわかります。

この中から、『マルガリータ・デ・ヘール』を描いた肖像画から、顔の部分が実物大で載っている画像をお手本にして、これまでに何度も模写もどきしています。

今も、その模写もどきに何度も絵具を入れています。これを描き出したのは数年前になります。過去に同じ模写もどきを本コーナーで紹介しています。

昨日、それに手を入れた状態を下に埋め込みます。

模写であれば、実物そっくりに描いてこそだと思います。しかし、私は、思うところがあって、途中からお手本の画像を見ずに、絵具をのせています。

ですから、顔の造作や表情、絵具ののせ方が実物とは違っています。

画家が描く人物画は、それが画家自身でなくても、画家に似て来るといわれます。ということは、私が描いた模写もどきにも、私自身が写り込んでいる、かもしれません。

それが実物大の画像であっても、印刷された画像は、本物とは色合いなりが若干異なるでしょう。そのため、自分が思うような色合いにするため、画像を見ないで絵具で色を作り、自分が好きなように筆を動かして描いています。

こんな描き方をしながら考えたことがあります。レンブラントが肖像画を依頼されたとき、どのように描いたのだろうか、と。

それが肖像画であっても、画家によって描き方は異なったでしょう。モデルを見ながら絵具をつけていった画家もいるかもしれません。

ルーベンス(1577~1640)という画家がいます。彼は多才で、外交官も務めています。また、彼には大勢の弟子がおり、彼の工房で多くの作品が製作されました。

彼は忙しいため、下絵だけ描き、それを基に弟子に仕上げさせた作品が数多くあります。ですから、ルーベンス作品とされていても、油彩にはルーベンスの筆が入っていないものが少なくありません。

ルーベンスは油彩技法を極めた画家のひとりです。彼は平滑な支持体に描きましたが、それがルーベンスひとりではじめから終わりまで描いた作品であれば、暗部は油絵具が透明に塗られています。

透明な絵具の層を透過した光が、支持体の平滑な画面によって跳ね返り、暗部の色彩も輝いて見えます。

一方、明部は、不透明に絵具を扱っています。ルーベンスはレンブラントと違い、明部の油絵具も、厚く塗っていません。

ルーベンスはこのような描き方をしたため、モデルを前にして描くことをしていないでしょう。モデルのいる作品は、スケッチをし、それを基に油彩画にしたのだと私は考えます。

レンブラントはどうだっただろう、と想像します。

レンブラントは『自画像』を若い頃から晩年まで、数多く残しています。『自画像』のモデルは画家自身なので、遠慮なく、いつでもモデルにすることができ、モデルを穴のあくほど凝視することができます。見つめるといっても、鏡に映った画家自身ですが。

それだから、レンブラントが『自画像』を描くときは、鏡の中の自分自身を見ながら描いたでしょう。

その一方で、他者の肖像画はどうだったでしょう。

たとえば、有名な集団肖像画の『夜警』には、数多くの人間が描かれています。それぞれがさまざまなポーズを採っています。誰でも想像ができると思いますが、彼らを全員集め、配置をし、写真を撮るように描いたとは考えられません。

そうであれば、ひとりずつ、それぞれの位置に描き足すようにしていったのでしょう。その場合も、それぞれの人間を自分のアトリエなどに呼び、カンヴァスの前でポーズさせて描いた、とは私には思えません。

集団であっても肖像画ですから、モデルに似せて描く必要があります。レンブラントは下絵やスケッチを残さないことで知られています。それでも、それぞれの人間の特徴を簡単なスケッチに残し、そのスケッチだけで、あの作品にあるような描き方がレンブラントにはできたのではないでしょうか。

これまで、レンブラントの作品を画集などで繰り返し見てきましたが、レンブラントの描く人物画の人物で、笑っている表情はほとんどありません。

レンブラントとほぼ同じ時代を生きたフランス・ハルス(1581~ 1666)という画家がいます。人物を描く画家としては、レンブラントよりハルスの方がある面では巧みです。ハルスは、実に表情豊かに描くことができます。

対するレンブラントが描いた人物は表情が豊かではありません。しかし、豊かでない分、それを見る人が、絵の中の人物と「対話」することを許してくれるところがあります。

レンブラントの『ユダヤの花嫁』は1665年の作品です。レンブラントは1669年に没していますので、その4年前の作品になります。『ユダヤの花嫁』という呼び方は19世紀初期になって作られたものです。

暗い背景の中に描かれているのは男と女がふたりだけです。ふたりは寄り添い、男が女の胸のあたりに右手をそっと添え、女が男の手に、左手を優しく載せています。

これは何の場面を描いたものか、昔からいろいろにいわれています。実際のところ、レンブラントが何を、何のために描いたのか、今も「正解」をいえる人がいません。

もっとも、誰かが「正解」だといってある説を唱えても、それが「正解」かどうか、誰も判断することができません。

レンブラントは、誰に依頼されたわけもなく、ある日、この絵を描き始めたのではないでしょうか。モデルはいません。下描きをしないレンブラントは、いきなり、油絵具をつけた筆を手に持ち、カンヴァスに絵具をのせ始めたのでしょう。

下にのせた絵具が乾き、興が乗ると、またカンバスの前へ行き、絵具をのせることを何度も何度も繰り返したのでしょう。

女が纏うドレスの色鮮やかな赤も、描きながら思いついた色かもしれません。油絵具の赤を溶き油で溶き、薄く塗り伸ばすことを何度も繰り返したかもしれません。

晩年のレンブラントの描き方をするのであれば、人物を描くときでも、特定のモデルは必要でなくなります。自分の頭の中に現れた人物を、カンヴァスに表現することができるのであれば。

私も『自画像』を何度も描いていますが、今は、鏡を見ずに、自分の顔を描いたりしています。やがて、描く人物が自分を離れ、実在しない人物になることでしょう。