今日、ある美術展を見てきました。

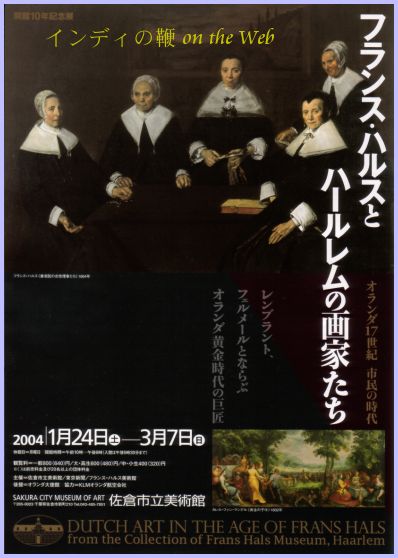

千葉県佐倉市(元ミスター・ジャイアンツこと長嶋茂雄さん〔※ 長嶋さんが生まれた頃は臼井町でしたが〕、そして、マラソンの監督で高橋尚子さんや有森裕子さんを育てた小出義雄監督の出身地)にあります佐倉市立美術館(もとは市役所だった建物と聞きます)で現在開催中の「フランス・ハルスとハールレムの画家たち」(2004年1月24日~3月7日)です。

私は当美術館とはこれまで縁がなく、今回初めて行きましたが、最寄り駅で下車し、道なりに8分ほど歩くと、突き当たりに美術館が見えてきます。方向音痴の私でも迷わずに行ける美術館です。

今日は平日であり、しかも、展覧会の内容が古典作品ともいうべきものであるせいか、来場者はまばらでした。しかし、それは私にとってはこれ以上ないほどに好都合で、1点1点を自分のペースでじっくりと堪能することができました。

ところで冠にあるフランス・ハルス(Frans Hals/1581-1666:オランダの画家。大胆な筆触による肖像画家として、オランダ絵画の黄金時代を代表する一人=広辞苑)は17世紀のオランダで活躍した有名な画家なわけですが、同時代にはいわずとしれた私が最も敬愛する画家・レンブラントがいます。ハルスの生まれたのが1581年だとすると、レンブラントとは親子ほどの年の開きがあることになります。それでいて、亡くなったのはレンブラントよりも3年しか早くありません。

レンブラントがライデンに生まれ、その後首都のアムステルダムへ活躍の場を移した一方、ハルスは、アムステルダムからほぼ真西に20キロほどのところにある都市・ハールレムに生まれ、生涯のほとんどをこの都市で過ごしたということです。ちなみに、この都市は、砂浜から湧き出す清水を利用したビール醸造や織物で栄えたそうです。

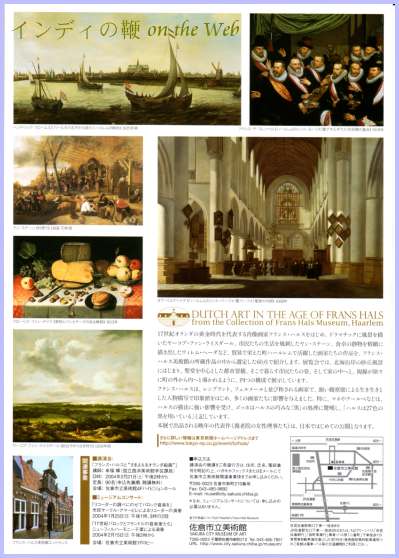

この展覧会では、そのハールレムでハルスと同時代に活躍したヤーコプ・ファン・ロイスダールやヤン・ステーン、ウィレム・ヘーダといった画家の作品も多数展示されています。

最初の展示室の壁を飾るのは、そうした同時代の画家の手による作品ですが、作品自体は決して大きなものではありません。むしろ小品です。そして、それらは現代の作品の支持体のカンヴァスではなく、板(パネル)に描かれています。

作品が小品であるため、鑑賞者はどうしても作品に顔を近づけて鑑賞することになります。その出来映えにはただただ感嘆してしまいます。当時は写真などなかったはずですが、それらは近景から遠景までピントの合った写真のように見えます。

パネルの滑らかな支持体にエナメルのような油絵具が丁寧に塗り重ねられ、仕上がった作品には作品保護のためのワニスが塗られていることで、表面がガラスのような光沢です。

私が特に感心させられたのがホワイト(当時は現代のシルバー・ホワイトに通じる絵具のみを使用)の絵具の扱いで、とにかく、惚れ惚れとしてしまいます。現代の絵具を使って現代の画家が作品を描いたら、あのホワイトの表現はとてもではありませんが、できないでしょう。

上手い言葉が見つかりません。これは作品を直にご覧になられて、ご自分の眼で見て納得していただくよりほかにありません。

また、絵画という二次元の表現であるにも拘わらず、そこに描かれている物体には確固たる物体性が表現されています。たとえば、牛なら牛で、絵画という平面の中で確かな立体感を感じさせます。しかも、その牛に当たる自然光の表現が迫真性を持っているため、どんなに優れた写真よりもより本物らしく見えてしまいます。

こうなると、もう、神業ですね。

このように、滑らかなマチエール(matiere〔フランス語〕:美術作品における材質的効果=広辞苑)が当たり前だった時代にあって、ハルスは故意に筆跡を残す、型破りな描き方をしました。

今回の展覧会のチラシやチケットにも用いられている彼の代表作『養老院の女性理事たち』(1664年 日本国内では今回が初公開)も、ハルスの作風を最もよく表している一つで、画面をよく観察すると、同時代の他の画家とは異なる魅力に溢れています。

それにしても、この作品が完成したのは1664年ということで、彼が亡くなる2年前の作品ということになります。まさに、ハルスの画家人生の集大成を飾る作品ということがいえそうです。

この作品に描かれているのは、「身寄りのない老人たちのための施設であった養老院を管理する4人の女性理事と一人の寮母」(同展覧会の解説チラシより)であるそうですが、彼女たちが身にまとっているのは白い襟のついた黒い服です。

ハルスの作品を見たフィンセント・ファン・ゴッホは、「ハルスは27色の黒を用いている」といって驚嘆した、といわれています。それほどに表情を持った黒を描き切るだけの飛びぬけた技術をハルスは持っていた、ということになります。

このように独特の作風で当時の人々を驚嘆させたハルスでしたが、今も昔も人の好みや流行は移ろいやすく、当時の人々の好みもより精緻に表現された作品へと移ってしまい、彼は次第に時代の中へと埋没させられてしまいます。

そんな忘れられた存在になりつつあったハルスが再評価されるのは19世紀後半になってからで、エドゥアール・マネやギュスターヴ・クールベといった写実に重きを置いたフランスの画家がハルスの偉大さを人々に気づかせました。

ともかくも、ハルス本人と同時代の画家の作品60点が並び、どれもが見る価値のある作品ばかりです。ですので、もしも興味をお持ちの方はぜひ会場へ足を運ばれ、ご自分の眼でご覧になられることを強くお薦めします。駅から8分の道のりというのも、運動にちょうどよい距離です。