本日は、ちょっとばかり絵について書いてみようと思います。

で、何から書き始めようかと考えたわけですが、本日のキーワードが「鏡」になりそうということで、本ページの中ほどで、動画をひとつ見ていただきます。

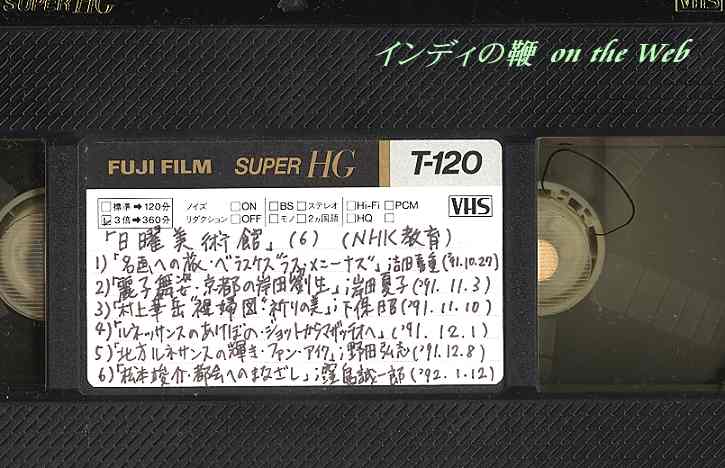

その動画は、1991年10月27日にNHK教育で放送になり、ビデオ録画してあった「日曜美術館」を動画化したものです。

この日は「名画への旅 ベラスケス ラス・メニーナス」と題し、映画監督の吉田喜重さんが、ベラスケスの代表作、「ラス・メニーナス(宮廷の侍女 たち)」について、独自の解釈を披露されています。

この「ラス・メニーナス」は、大変に有名な作品ですので、おそらくはご存じの方が多いとは思います。が、念のため、ここでおさらいをしておくことにします。

この絵が完成したのは1656年といいますから、ベラスケスが亡くなる4年前になります。この作品は、1666年の蔵品目録には「家族の肖像」あるいは「王室一家」と記されていたそうです。現在の名称になったのは19世紀になってからで、「メニーナス」という言葉はポルトガル語の起源で、「宮廷の侍女」を意味します。

画面の中央に立つ少女は王女マルガリータで、その周りには王妃の侍女や矮人らがいます。また、開かれた後方のドアの向こうにいるのは、宮廷の式部官だそうで、ベラスケスの親戚と推定されるそうです。

画面の向かって左端に立っているのは、この作品を描くベラスケス自身です。左手にパレット、右手に筆を持ち、大きなカンヴァスに向かっているところです。

ベラスケスが絵筆を走らせるカンヴァスには何が描かれているのでしょうか。その被写体は、王女マルガリータの画面左後方の壁に掛かった鏡の中にいます。

鏡に映るのは、国王フェリペ4世であり王妃マリアーナ(マリアナ・デ・アウストリア)です。つまり、王女をはじめとして、この大作の中でポーズを取り、視線を向けている先にいるのは、鏡に映る国王夫妻ということになります。そして、ベラスケスが描くのも国王夫妻の肖像画である、ということになるわけです。

それにしても、この作品を見る鑑賞者の私たちは、奇妙な思いに囚われます。やがて、その奇妙に思う原因に思い当たります。自分たちの立ち位置が、国王夫妻と同じであるということを。そうです。鏡に映るハズの位置に、鑑賞者の一人ひとりが立っていることになり、それが奇妙な思いにさせているのです。

と、ここまでが、この作品を鑑賞する場合の「常識的な解釈」です。

しかし、絵画鑑賞における解釈は「人それぞれ」であっていい、という考え方もあります。そのひとつとして、今から15年前の「日曜美術館」において吉田喜重さんから披露されたのでした。

それにしても、吉田さんの解釈は突飛です。番組で司会をされていた斎藤季夫アナウンサーをはじめ俵万智さん、それから解説役で出演されていた大高保二郎さんが面食らっている様子がおわかりいただけると思います。

さて、どんな感想をお持ちになりましたか? 吉田さんの解釈はかなりブッ飛んでいらっしゃるでしょう。 私はこの番組で初めてこの“珍説”を拝聴したとき、あまりに独創的だったので、戸惑いに戸惑った記憶があります。

吉田さんが解釈された「ラス・メニーナス」像はこうです。

奥の壁面に掛かっているのは鏡ではなく、国王夫妻の肖像画であるというのがポイントです。であれば、この絵を鑑賞する作品のこちらがわに国王夫妻はいないことになります。それでは、こちら側には誰が立っているのでしょうか?

なんと吉田さんは、『ラス・メニーナス』に描かれている人々がそのままこちら側にいるというのです。要するに、『ラス・メニーナス』の大画面がそのまま大鏡というわけです。

「そ、そ、そんな馬鹿なー!!」という気が正直私はしてしまいます。おそらくは、当日の収録に集まった人は誰もが同じ思いだったのではなかろうかと思います。吉田さんを除いて。

吉田さんがなぜそのような“珍説”を思いついたのかは想像できます。鍵を握るのは画面左端に描かれているベラスケスです。画家であれ誰であれ、己のありのままの姿を見ることはできません。見るための唯一の手段は「鏡」です。

画家が「自画像」を描くには、自分自身を鏡に映さなければなりません。それが、吉田さんの発想の原点となりました。そして、その想像の領域を広げた末に辿り着いたのが、登場人物全員を巨大な鏡に収める考えなのではないか、というのが私の推理です。

しかし、この発想には無理があり過ぎます。

ベラスケスに限らず、画家が集団肖像画を描くとき、全員をその場に並んでもらって描くは考えられません。一瞬を切り取る写真であれば、そうするしかありませんが、絵の場合は、同時に多数の人物を描くことができないことから、1人ずつ描きます。

たとえばの話、私が最も敬愛するレンブラントが『夜景(フランス・バニング・コック隊長の市警団)』を描くのに、市警団員全員、アトリエに集合してもらい、「ハイ、ポーズしたらそのまま動かないで」とかなんとかいって描いたわけがないということです。

おそらくは、ひとりひとりの特徴をつかむため、アトリエに来てもらうなり、レンブラント自身が彼らのもとを訪ね、その場でデッサンをしたのだと思います。そうして書き溜めた人物を、レンブラントの才覚で大画面の中に配置していったのでしょう。

第一、自分以外の人物を描くのに、わざわざ鏡に映さなければならない理由はありません。そんなことを考えるに、吉田さんが15年前にお採りになった説は、残念ながら「深読み」といわざる得ないと思うわけです。

で、これを書きながら沸き上がった疑問があります。それは、登場人物の内唯一鏡を用いなければ描けなかったハズの画家自身ベラスケスも、果たして鏡に映ったままを写し取ったのか? ということです。

もし鏡に映った姿であれば、画面の中で右手に筆を持つベラスケスは左利きでなければならないことになります。実際のところ、ベラスケスが左利きだったのかなかったのか、私は知りませんが、もしも右利きであったのなら、鏡の中の自分自身をそのままには描いていないことになります。

ここで話は飛躍しますが、私も、というのが、なんともおこがましいのですが、肖像画を描くのが好きです。もっとも、その対象は自分自身で、「自画像」のみということになります。

で、当然のごとく、自分自身を鏡の中に映すことにわけですが、描いていて、どうにもできあがりつつある絵に納得がいきません。

その原因は自分が一番わかっています。固有色に引きずられているからです。視て、視て、視てやろうと鏡の中の自分自身を凝視すればするほど、目に映る色をデリケートに視てしまいます。しかし、それを表現する絵具の数には限りがあります。それで、ああでもない、こうでもないと混色を繰り返す内、色が濁ってしまったりします。

困ったときの神頼みならぬ「レンブラント頼み」で、こんなとき私は筆を置き、レンブラントの画集に目を凝らします。すると、その画集越しに、レンブラントがあるヒントを授けてくれたように感じることがあります。

そのひとつは、「もしかしたら、この『自画像』は鏡を見ずに描いたのではないか?」であったりします。不必要なまでに鏡の中の現実に縛られず、自由な心持ちで筆を進めたこともあったのではないのか、といったような想像です。

レンブラントのパレットに載る絵具の数は極端に少ないもので、通常は、白と黒を加えても6色程度ではなかったかと思います。それでいながら、あれだけの名画を残すことができました。なぜでしょう。おそらくは、レンブラントには色と明暗に対する確たるイメージがあり、それは、現実の色や明暗も必要以上の影響を受けなかったのではないか、と私は一応考えてみました。

それは、写し取る人物の表現そのものにもいえるでしょう。よく、画家が描く人物は、誰を描いても画家自身、つまり「自画像」となる、といったいい方がされます。これは一面、真実であると思います。

レンブラントの作品の中で、私が大好きな作品のひとつに『放蕩息子の帰還』があります。この絵の中で、放蕩の果てに戻ってきた息子の肩にやさしく手をかける父親の姿が感動的です。そして、私はこの父親の中に画家レンブラント自身の姿を見てしまうのです。

ベラスケスの『ラス・メニーナス』の話から逸れてしまいましたが、私は、吉田さんがおっしゃる「描かれている人物がすべて大鏡に映った姿そのものでは?」という仮説には素直に頷けないと書いたついでに、本来であれば唯一鏡を用いて描かれるベラスケス自身も、鏡を用いずに描いた可能性がある、というような「私流の仮説」を立ててみました。