今日は一日何もせず、ただぼんやりと物思いに耽っていようと思っていた、のですが、日経新聞に私の関心を呼び覚ますような記事が載っていたので予定変更です。取り急ぎ、それについて少し書くことにします。

そして、それを書き上げたあとには油絵具で遊ぶことにします。

で、今日、私の心を捉えた記事は何かといいますと、日経新聞の「芸術・教養」欄に掲載されていた版画家・小林敬生(こばやし・けいせい|本名は こばやし・たかお)さんの記事です。

私が小林さんを知ったのは、今から15、6年ほど前になります。そのきっかけは、本コーナーでもたびたび書いています彫刻家・舟越桂さんを知ったのと同じでして、1989年当時、NHK総合で放送されていた「一点中継・つくる」(日曜/23:25~23:45)という番組によってです。

私はおそらくは途中でその番組の存在に気づいたのだと思いますが、以来、毎週番組をビデオで録画(120分テープに3倍速録画)し続けました。ちなみに私のビデオ・テープに残されているのは以下の9回分です(それぞれのカッコ内は録画日。なお、年は全て1989年です)。

- 画家・斎藤真一(1.29)

- 彫刻家・柳原義達(2.5)

- 画家・野田弘志(2.12)

- 造形作家・工藤哲巳(2.19)

- 画家・須田剋太(2.26)

- 版画家・小林敬生(3.5)

- 切り絵画家・宮田雅文(3.12)

- 版画家・野田哲也(3.19)

- 彫刻家・舟越桂(4.2)

その時はまだ実感できませんでしたが、今にして思えば錚々たる方々ばかりですね。

で、上でも書きましたように、この番組で小林敬生という版画家を知ったわけです。

それでは、その時の放送の冒頭に近い一部を音声ファイルに変換しましたので、もしよかったらお聴きになって番組の雰囲気を感じられてみてください。なお、各回ごとにナレーションを担当されるNHKのアナウンサーは別の方でしたが、この回を担当されているのは、2005年度現在、“関西発”の「ラジオ深夜便」アンカーをされている西橋正泰さんです。私は同番組はほとんど聴いたことがないため、実際のところは確認できていませんけれど。

小林さんの版画は「木口木版(こぐち・もくはん)」と呼ばれる特殊な技法ですが、日本でこの版画に取り組んでいる作家は、番組が放送された時点で数名という話でした。

その制作の様子を番組では伝えているわけですが、厚みのある比較的小さな版木に向かい、ビュランと呼ばれる彫刻刀を走らせていきます。それが見るからに根気の要ると思われる仕事で、西橋アナウンサーの表現を借りるなら、「髪の毛ほどの細さ」の線を丹念に刻んでいきます。

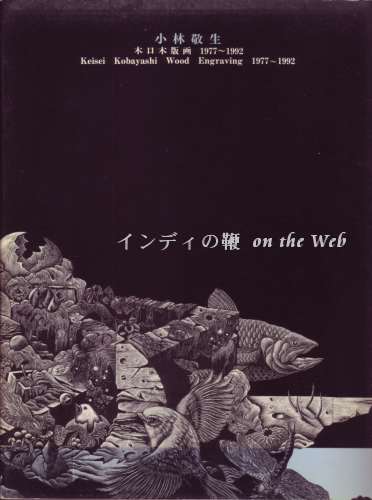

私はこの番組を見た数年後、たまたま画集『小林敬生 木口木版画 1977~1992』が発売されていることを知り、早速買い求めました。いつもの癖で付けてあるはずの買い求めた日付を確認しますと、【1993.6.18】とありました。実に緻密に表現された小林さんの作品は、いくら見ていても見飽きることがありません。

そんな小林さんですが、私は小林さんがどのようにして版画家になられたのかについては、これまで知りませんでした。記事にはその辺りについての記述もあります。

小林さんは、高校卒業後、そのまま“エスカレーター感覚”で大学、しかも芸術系の大学へ進学されたのではなかったのです。

小林さんが高校生活を送った時代、世は「60年安保闘争(あんぽとうそう:日米安全保障条約改定反対の闘争。1959-1960年全国的規模で展開された、近代日本史上最大の大衆運動。とりわけ60年の5-6月は連日数万人がデモ行進し国会を包囲したが、結局条約は改定された。70年にも条約の延長をめぐって反対運動が行われた=広辞苑)」の真っ只中にあったようで、小林さんも京都でのデモに参加し、警官隊と睨み合う経験をされているようです。

高校卒業後は一度就職したものの、肌に合わずに退職し、その後美術学校へ通ったあとに、洋画家を志して上京されています。しかし、油彩も自分が表現したいものの手段としては適切ではないと判断されたのでしょうか、版画に移り、現在へと至ったというわけです。

なお、木口木版の技術は誰に教わったものでもなく、独自に会得されたのだそうです。その小林さんが、創作の秘密を次のように述べていらっしゃいます。

(京都の美術学校で)“手で考える”ことをたたき込まれた。下絵は一応描くが、その通りに描くことに興味はない。(下絵の線を)なぞるだけでは線が生きない。特に大画面では一本一本の線に勢いがないとダメ。

小林さんは、「広島県豊栄町で育ち、10歳で滋賀県大津市に転居。琵琶湖のほとりでコイやフナを追いかけて遊んだ」(日経新聞の記事)というように、豊かな自然の中で成長したためか、そして、毎日「樹齢三百年のツバキの版木」と接しているせいか、「人間の小ささ」を日々実感されているそうです。だからでしょう、以下のような創作意図へと帰結していきます。

将来何かが起こってすてべの物が死に絶える。そこからたくましく甦るのは人間ではなく動物たち。生態系の中では人間も小さな存在に過ぎず、自然を破壊するような勝手は許されない。これを訴えようと30年間同じ絵を描いている。

小林さんを取り上げたかつての番組の中で、「宵っ張り」と紹介されている小林さんですが、その創作・生活のリズムは現在も続いていらっしゃるようで、今回の記事にも「夕方から彫刻刀を握り、翌日の昼まで続くこともある」と書かれ、また、小林さんご自身の「とにかく彫ることが楽しい。気分が乗ると寝るのもいやになる」との言葉も紹介されています。

その小林さんは今日もそろそろお目覚めとなり、夕暮れが近づく頃になって、彫刻刀を握られ始めることになるのでしょうか。

ともあれ、久しぶりに、録画ビデオを見、画集を開いてみたくさせるような今日の日経新聞の記事ではありました。

なお、現在、滋賀県立近代美術館では、小林さんの企画展「滋賀の現代作家展 小林敬生 木口木版画1977-2004」(2005年1月5日~2月13日)が開催されているそうです。