今週の火曜日(13日)、本コーナーで、アルフレッド・ヒッチコック(1899~1980)の作品、『サイコ』(1960)を取り上げました。

その際は、話の本筋にはあまり触れず、本作でいい演技をしていた俳優のマーティン・バルサム(1919~1996)などについて書きました。

彼の経歴をネットの事典ウィキペディアで確認すると、バルサムが、本作の翌年に公開された『ティファニーで朝食を』(1961)にも出演していたことに改めて気づかされました。

『ティファ―ニーで朝食を』は過去に何度も見ており、本サイトでも取り上げています。それでいながら、バルサムの演技した場面が記憶として蘇ってきません。

そこで、『ティファ―ニーで_』をもう一度見て、バルサムの演技を確認しました。

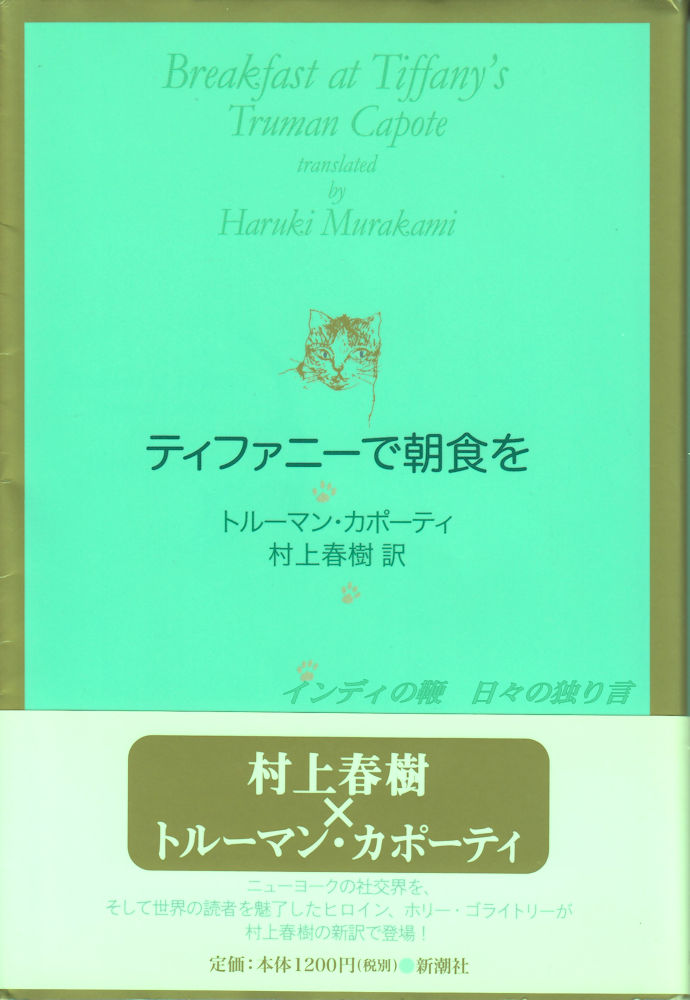

そうでした、そうでした。『ティファニーで_』でのバルサムは、芸能エージェントをするO・J・バーマンという役でした。本作の原作は、村上春樹(1949~)訳で読んでいますが、原作にO・Jが出ていたかどうかの記憶はありません。

バルサムのO・Jは二度登場しますが、一度目は、オードリー・ヘプバーン(1929~1993)が演じる主人公のホリー・ゴライドリーのアパートで、パーティーをする場面です。

パーティーには、知り合いになったばかりで、同じアパートでホリーの上の階に住み始めた駆け出しの作家、ポール・バージャックも招かれます。

ポールを演じているのは、ジョージ・ペパード(1928~1994)です。

ポールは短編集を一冊出しだけ(だったかな?)の実績しかなく、食っていけないため、装飾の仕事をする既婚の中年女性に養われています。

その女性を演じるのはパトリシア・ニール(1926~2010)ですが、金児不自由しない生活で、余裕綽々(よゆうしゃくしゃく)といった感じをうまく出しています。

これも、本作の見どころのひとつといえましょう。

ポールがホリーのパーティーへ行ってみると、中は大勢の男女でごった返しています。人数にして、五十人は下らないでしょう。もしかしたら百人ぐらいはいたのではないでしょうか。

映画を監督するにあたり、群衆シーンをどのように扱えるかで、監督の力量がある程度は判断できるのでは、と考えます。自分であのパーティーのシーンを撮ることを考えると、どのような段取りで撮ったらいいのか、私には見当もつきません。

それなりの場数を踏んだプロの監督であっても、本作におけるパーティーシーンの撮影には頭を抱えてしまうかもしれません。

五十人なり百人なりの着飾った招待客が、同じ空間で酒を飲んで陽気になり、思い思いの動作をし、そこで出会った人同士で馬鹿話をし、音楽が鳴れば踊り出したりするからです。

秩序をなくしたシーンを撮り、それでいて見る人を飽きさせないシーンにするのは、プロの映像制作者であっても、骨の折れる作業になりましょう。

このパーティー全体を取り仕切る役目をバルサムが演じるO・Jが担っている格好です。

本作を監督したのはブレイク・エドワーズ(1922~2010)ですが、パーティーシーンを撮影するにあたり、振付師のミリアム・ネルソン(1919~2018)を雇ったそうです。

彼女自身もパーティーシーンに登場しているとウィキペディアにあるので確認しました。なるほど、ゴールドのスーツを着て、頭を綺麗に結い上げた上品そうな女性として登場しています。

この場面が、脚本でどの程度まで書かれているのかはわかりません。脚本を書いたのは、マリリン・モンロー(1926~1962)の作品として知られる『七年目の浮気』(1955)や『バス停留所』(1956)でも脚本を書いているジョージ・アクセルロッド(1922~2003)です。

これはアクセルロッドの脚本に書かれているのだと思いますが、パーティーで初めて会ったポールに、バルサムのO・Jが話をし、その会話を聴かせることで、主人公のホリーの性格やO・Jとの関係がわかるようになっています。

O・Jは、ホリーがポールのことを「フレッド」と声をかけたのを見たため、彼の名をフレッドだと思い込んでいます。

ホリーは、出会ったポールが、ホリーの弟のようだと感じ、弟の名で、ポールをフレッドとして付き合っているのです。

O・Jはポールにホリーをどう思うか訊き、自分では彼女を「食わせ者」だと見ていると話します。続けて、ホリーについてO・Jは次のようなことをポールに話します。

その一方で、彼女は正直者でもある。どんなイカサマも真剣にやるからね。それもあって、彼女のことは好きなんだ。あの子の良さを理解するには、そうだな、詩人のような繊細さてのが必要になると思う。彼女を発掘したのは俺になるわけだけれど、2年前に初めて会ったときは幼かった。でも、当時から光るものを持っていた。彼女には、生まれつきの品が備わっているんだ。ただ、はじめは、なまりが酷くてね。直すのに一年かかった。フランス語を習わせたりして。発音がましになって、女優として本格的に売り出そうとしたんだけど、どんでん返しが待っていた。スクリーンテストの前夜のことだ。彼女が電話をかけてきたんだけど、やけに声が遠く聴こえるから、どこにいるんだって訊いたら、ニューヨークからと。どうしてそんなところにいるんだ? と訊いたら、前から一度ニューヨークへ行ってみたかったって。それで来ちゃったと。そんなことをしていたら、女優になれずに終わるぞ。それでもいいのか? この先どうするんだといったら、したいことは自分で見つけるからいい。私のことは放っておいてといって、電話を切っちゃった。あの子はやっぱり、食わせ者というわけだ。

『サイコ』でマーティン・バルサムが演じたのは、私立探偵のアーボガストです。これはシリアスな演技で、繰り返し見たくなります。

その一年後に本作でバルサムが演じたO・Jは、映画界で働く腰の軽い男です。口八丁、手八丁を地で行くような男で、『サイコ』とは百八十度違う演技が求められます。

俳優というのは、自分で役を選べず、与えられた役をその都度こなしていかなければなりません。

バルサムは本作で、軽佻浮薄な男の役を与えられ、これはこれで、愉しみながら演じたのかもしれません。

ウィキペディアの記述によると、本作におけるパーティーシーンは13分程度ですが、その撮影には8日間かかったとあります。

脚本であらかじめ決まっているシーンは、主要な俳優を手前に置き、その背後に何人かのパーティー参加者を配置し、撮影したでしょう。

ちなみに、パーティーに参加する人々は、エキストラではなく、演技ができる俳優を配したそうです。

監督のエドワーズは、この場面の撮影のために雇った振付師のネルソンとアイデアを出し合い、それを即興的に採用し、撮影したりしたのでしょう。

ポールが、自分の前に背中を向けている女性の、ドレスから出た素肌の背中に、冷たい飲み物が入ったグラスをくっつけ、女性を驚かしたりしますが、これも、咄嗟に思いついたアイデアを採用したものでしょう。

ヘプバーンが長いパイプを加え、その先についたタバコの火が、少し離れたところで話に夢中になる中年女性が被る帽子に燃え広がったりもします。これもアイデアの賜物でしょうか。

ほかにも、ダンスをする女性の足首に腕時計が巻かれており、酔って座っていた男が、足首の時計と自分の腕時計で時刻を確認したりするのも、脚本では書けないことですね。

本作のラストシーンはなかなかいい感じですが、アクセルロッドが書いた脚本を換えて撮影し、それを本作に採用したそうです。

本作では、日系米国人の「ユニオシ」が、今では信じられないような、日本人を侮辱したステレオタイプな人物として描いています。

それを製作段階で知った脚本家のアクセルロッドは憤慨し、監督に彼の出演シーンをカットしてくれるよう要望したそうです。これにより、アクセルロッドは、表面的な付き合いはしたものの、監督との関係が完全にこじれてしまったそうです。

マーティン・バルサムの演技を確認するため、久しぶりに『ティファニーで朝食を』を見ました。

パーティーシーンの撮影が大変であったこともわかり、それを知ってみると、また、別の見方もできます。

口八丁、手八丁のO・Jを演じるバルサムは、見かけの軽薄さ以上に、あの役を楽しんで演じていたかもしれません。

バルサムは後半にもう一度登場します。

そのときのバルサムは、ハリウッドの自宅にいる設定で、大きなダブルベッドに独りで寝ています。そこへ、ニューヨークのポールから電話がかかってきて、睡眠を妨げられます。

パジャマを着たO・Jは、面倒くさそうに、ホリーが巻き込まれた面倒の後始末をすることをポールに約束します。そのときも、O・Jはホリーのことを次のように評価します。

あれはヘンな女だ。食わせ者だ。しかし、純粋だ。魅力がある。

一般的に抱かれるオードリー・ヘプバーン像が一番よく表されているのが本作である、ように思います。