本日も、本コーナーは思いつきの独り語り「気まぐれトーク」の形式にて更新しています。なお、通常は夜にトークをし、翌日に本ページの更新を行いますが、今回は、前日の昼下がりにトークをし、昨日(21日)と今日(22日)の2回に分けて本ページの更新を行いました。

トークを要約した書き起こし

トークをした時間帯は、いつもの夜ではなく、昼下がり。だから、トークをしていても、いつもとは違った感じがする。

今回も、私がこのところ続けてしているビデオ・カメラを使った作業についての話になる。

私は、おとといの「敬老の日」にあるものを撮影し、昨日(20日)と今日(21日)の2日間をかけて編集作業をしていた。それがほぼ終わり、それについてのトークをし、そのトークを文章に書き起こす作業をしている。

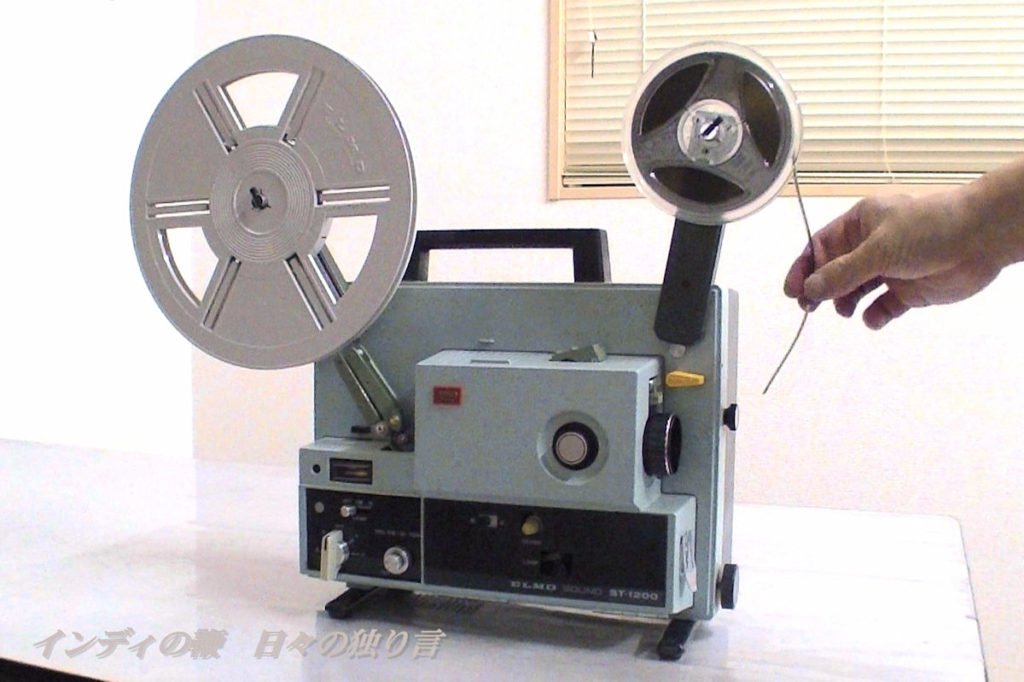

今回、気まぐれで始めたのは、ビデオで撮影するようになるまで動画好きの私の愉しみだった8ミリ・ムービーの、フィルムを上映するための自分の映写機をビデオ・カメラで撮影し、それを紹介する動画を作ってみようということ。

今は小型のビデオ・カメラがメーカーからいくつも発売されていて、動画を楽しむ環境が整っているが、ビデオ以前の8ミリ・ムービーを愉しんだ経験を持つ人は限られるかもしれない。だから、8ミリ映画を映写する映写機を知る人はそう多くないかもしれないと動画を作ってみた。

今回の動画で紹介している映写機は私の所有物で、今も現役で使えるもの。動画のタイトルには「インディの鞭のモノ語り」という副題も付けてみたが、私がずいぶん昔に手に入れて、今も正常に駆動する映写機を動画で紹介し、私自身がその動画を補足するおしゃべりもしている。

私の愛機である映写機は、「ELMO」という、8ミリ・ムービーを楽しんだ経験を持つ人ならおそらく知らない人はいないだろうと思われるメーカーから発売になった「SOUND ST1200」という映写機。この「1200」という数字は、当時としては珍しい【1200フィート】という大量のフィルムを巻き取ることのできるリールが使えるという意味が込められていたように記憶している。

また、機種名に「SOUND」と付けられているように、音のついたフィルムを映写して、記録されている音も再生することができる機能を備えている。ボディは、アルミダイキャストで作られおり、非常にしっかりした造りで、持ち運びに難儀するほど重い。

商業映画では、音のない無声映画はまずほとんどないが、8ミリ映画の場合は、無声映画が、途中までは当たり前だった。

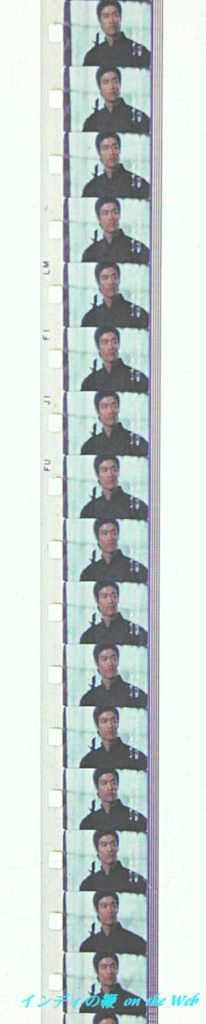

映画の音を出す仕組みですが、劇場映画の場合は、ムービー・フィルムの端にあるサウンドトラックに「光学式」(光学式サウンドトラック)で焼き付けられている。実際にムービー・フィルムを手に取れば、自分の目でそれを確認することができる。

一方、8ミリ映画の場合、サウンド付きの市販映画には2種類があった。ひとつは、商業用映画と同じ光学式で音が付いたもの。これであれば、フィルムを映写機にかければ、あとは安心して映像と音を楽しめた。

フィルムの端のトラックに焼き付けられた“音の波”を機械が読み取り、それを音に換えてくれることで、観客は映像と音がシンクロした作品として楽しむことができるというわけだ。

上の画像は、 私が所有するブルー・リーの『ドラゴンへの道』の8ミリ・フィルムを拡大したもの。フィルムの左にあいている穴は、映写機がフィルムを先送りするためのパーフォレーション。そして、右端に黒っぽく見える帯が光学トラック 。

ちなみに、35ミリの映画は1秒間に24コマ撮影するのに対し、8ミリ映画は18コマです。ですので、上で紹介する画像は1秒分程度です。

厄介なのはもうひとつのほうで、フィルムはサイレントまま。音は同梱されているカセット・テープをカセットプレーヤーで再生させる。しかし、映写機とカセットプレーヤーは別々の機器なので、同期が困難。

たとえばの話、花火の映像であったりすると、大輪がパッ! と夜空に開く、前にドン! と音がしてしまったり、それとは逆に、大輪が開いてしばらくしたあとにドン! と音がしたりして、何とも締まらない映画鑑賞になってしまうことがしばしばだった(^m^)

それを解消する切り札として登場してきたのかどうか、個人が自分で撮影した8ミリ映画に音を入れるために登場してきたのが「磁気式」(「磁気式」)。この方式をわかりやすくいえば、フィルムの端のサウンドトラック部分に、極細のカセットテープ状の録音帯が貼り付けられており、そこにカセットテープに録音する要領で音を入れることができた。

これは途中で出てきた方式であったため、それ以前に、磁気帯を持たないフィルムにあとで音を入れる場合は、カメラ店などを通じて、フィルムに磁気帯をコーティングを施してもらうことをした。

その後、あらかじめ磁気帯を持つ「サウンド・フィルム」が発売されるようになった。それに合わせ、撮影時に音も一緒に録れる「同時録音8ミリカメラ」が発売になり、新しもの好きの私も買い求めた。このように、今のビデオでは当たり前にできることが、8ミリ映画では難しかった。しかし、まあ、しょせんは趣味の世界なので、それをどう克服するかという別の楽しみ方があったといえばあったわけだが。

素人が作るわけで、作品というほどのものはできないが、それでも、8ミリでも編集作業は楽しかった。それがデジタル・ビデオに撮影するようになり、編集の環境が格段によくなった。なにしろ、PCですべて実現できるので非常に助かる。

タイトルを入れることだけを考えてみても、8ミリ映画で、実写の映像に白いタイトルをかぶせようとすると、手間がかかった。8ミリ映画は、撮影に使ったフィルムがそのまま映写用のフィルムになるため、タイトルを付ける場合も、撮影時にすべて済ませなければならない。

ここで用いる手法は「スーパーインポーズ」。やり方は、タイトルのバックに使いたい場面をカメラでまず撮影する。そのあと、撮影した分のフィルムを巻き戻す。次に、黒い紙に白い絵具でタイトルを書き、それを撮影する。現像が上がると、その部分は、ある背景に白い文字でタイトルが入った映像になる。

PCを使ったビデオの編集であれば、思い通りにタイトルを入れることができる。タイトルにアニメーションを入れることも自由自在。しかも、気に入るまで何度もやり直すことができる。何とも便利な時代になったものである。

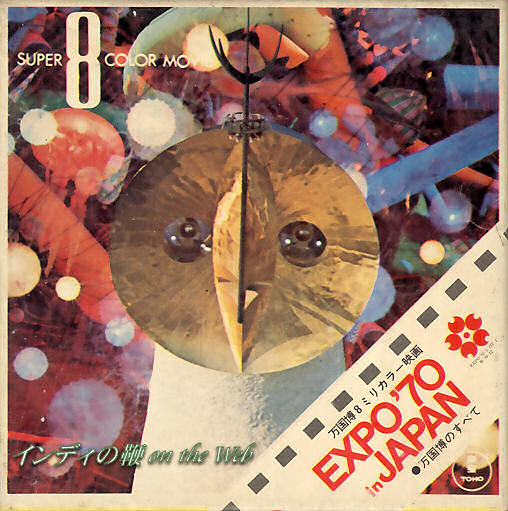

今回の動画は、私が所有する8ミリ映写機を見てもらうため、実際に駆動させる必要がある。で、駆動させるには何かフィルムを回さなければならない。私が選んだのは、1970年に大阪で開かれ、大変な入場者数を集めた日本万国博覧会を記録した市販の8ミリ映画。おそらくは、今は亡き父が記念に購入して、残してあったものだろう。

「大阪万博」のシンボルは、岡本太郎の「太陽の塔」。何もないところからあの塔を想像してしまうのだから、ただ凄いというよりほかにない。塔は3つの顔を持ち、一番高いところにある顔は、大屋根を突き破り、高いところから人々を見ているようだ。ほかのパビリオンは博覧会が終わるとすぐに取り壊されたが、「太陽の塔」だけは今も記念碑として立ち続けている。

もうひとつ、「大阪万博」で人々の印象に残っていると思われるのは、アメリカ館とある展示物。パビリオンの屋根は、何やら子供用のプールを大きくしたものを載っけただけで、何とも頼りなげに見えたものだが、実は時代を先取りする技術であった。この万博の18年後にオープンした東京ドームの屋根が、「大阪万博」のアメリカ館のパビリオンの屋根そのものなのであった。

このアメリカ館の周りを、毎日、何重もの行列ができた。私は行列に並ぶのが大嫌いなので、もしも当時の万博へ行ったとしても、アメリカ館の行列には並ばなかっただろう。

それにしても、それほどまでに入場者を魅了したモノはなんだったのか? それは決して大きなものではない。しかも、見て楽しくなるものでもない。しかし、一度は見ておきたくなる。

それは、月の石とされた石。とちょっと回りくどい書き方をしてしまったが、本当に月面から持ち帰った石か? という疑惑は昔からある(月の石捏造説)。

そもそも、アメリカは本当に人類の月面着陸に成功したのか? という素朴な疑惑が昔から根強くある(アポロ計画陰謀説)。トークの中で、私は「行ったか? それとも、行っていないか? は半々ぐらいかな?」というように述べているが、正直な気持ちを書いておけば、【4:6】あるいは【3:7】ぐらいの比率で、「行った」というアメリカの言い分を疑っている(^m^)

あるいは、実際には行っていたとしても、一部、中継映像には地球上で撮影した映像が使われているのではないか? と妄想することを好んでいる。

で、もしも、大阪万博で展示された「月の石」が本物でなかった場合、長い行列に並ぶ苦労までして見た人々は、どんな感想を持つのだろうか。

動画の最後で、「大阪万博」を記録した映像をスクリーンに映写し、それをビデオ・カメラで撮影した映像を見てもらっている。元々はカラーの作品だったが、40年以上経った今見ると、退色してしまっていて、まるでセピアカラーの作品のように見える。