昨日放送された「新日曜美術館」(日曜美術館)(NHK教育/日曜09:00~10:00 再放送20:00~21:00)は、いろいろな意味で興味深い内容でした。

今回、その番組が取り上げたのは熊谷守一という画家です。

私に強い印象を残したのは、彼が70歳近くなるまで、画家という肩書を持ちながら、絵を全く描けずに過ごしたことです。

守一は、明治33(1900)年、東京美術学校(に入学し、主席で卒業します。同窓生には、夭折の天才 青木繁がいました。

青木は、自分が早死にすることを悟っていたように、話題作、問題作を次々発表し、自らの作品世界の確立を確認したのち、死んでいきました。彼と同窓で学んだ守一は、青木の生き方や創作活動、名声をどう受け止めたでしょうか。

守一はといえば、青木とは対照的で、美術学校を主席で卒業するほどの腕前を持ちながら、絵が描けなくなってしまいます。ついには、故郷の岐阜へ引きこもってしまいます。友人たちは守一を心配し、励ましの手紙を送ったりしたようですが、それから6年間ほど、守一が絵を描くことも、東京へ戻ることもなかったのでした。

守一としても、何とかしなければならないと考えたのか、大正5年、東京へ戻ります。それでも絵が描けない状況は変わりません。42歳で結婚し、子供も次々に生まれます。妻子を養うためにも、絵を描かなければならないところですが、作品が仕上がることはなかったそうです。

守一の次女が番組の取材に次のように答えています。「絵が売れる売れない以前に、そもそも売るべき絵がなかった」。

いってみれば、守一は現代の画家の根源的な問題に直面してしまったといえましょう。ようするに、「画家(=人)はなぜ絵を描くのか? 何を描くのか? どうやって描くのか?」という問題にです。

守一に転機に転機が訪れます。それをもたらしたのは、日本画や水墨画、水彩画でした。それらの画材に触れることで、絵を描く楽しさを純粋に発見していったのでしょう。

これらの画材に共通するのは、油絵具とは対照的に、絵具が速く乾いてくれることです。自分の描きたいイメージがすぐに形になって現れることに、守一は心の平安を取り戻したようです。守一が日記に残した次のような言葉が紹介されました。

久しぶりに墨でやってみると面白い。線を引くと、そこにたちまち物の形が現れる。陰影はつけず、余白もそのままにしておく。あとは見る者に任せ、そこ(=余白)へ様々なイメージを働かせてもらえばいい。

守一は東京・池袋に居を構えていました。自宅には15坪ほどの庭がありましたが、守一にとっては“宇宙”のようなもので、守一はそこで虫や花を飽きることなく見つめ、写生し、自分がこれから先何を表現すべきかを会得していきます。

守一がその境地に達したのが亡くなる30年ほど前といいますから、70歳近くになってからのことになります。

その頃になって、それまでまったく描けなかった油絵も描けるようになります。彼が使ったのは4号(33.4×24.2センチ)の小さな板で、残された油彩作品の9割以上がその大きさです。

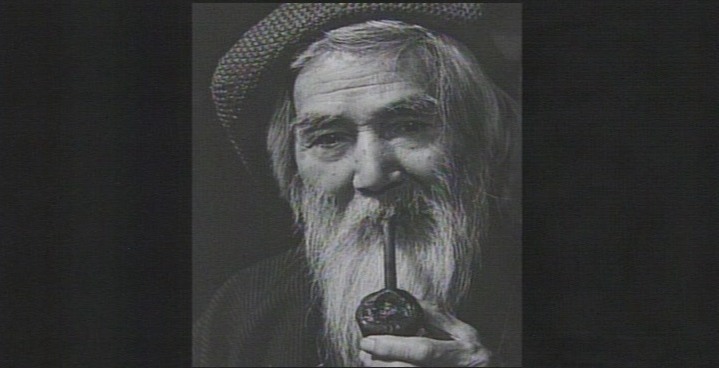

番組の終盤、守一が亡くなる3年前に出演したNHKの番組 「スタジオ102 95歳の熊谷守一画伯」 (昭和50年3月25日放送 ) の一場面が紹介されました。

その短い映像の中で、守一は次のようなことを話しています。

絵なんていうのはねぇ、何も描かない白ほど綺麗なものはないですからねぇ。けれども、人間というものは情けないものだから、絵を描いて遊ぼうというんでしょうねぇ。

守一は、これ以上ないほど自分自身に忠実な画家です。生活に困窮しても、描けない絵は描かない貫き通したのですから。周囲の目は優しくなかったでしょう。それにじっと耐え、自分が何を描くべきかを50年かけて模索しました。真似のできることではありません。

関東大震災が起きた日、守一は日記にこう残しています。

大地震 トンボ ユウクリ飛んでいる