有元利夫という画家がいます。ご存じでしょうか。

彼は15年ほど前(1985年)に38歳の若さでこの世を去ってしまっている画家です。ある人は彼を天才といいます。よく「売れる絵と本当にいい絵とは別」というようないい方がされたりしますが、彼の場合はそれが奇跡的に両立しています。そうしたことから“天才的であった人なのかもしれません。

私が有元さんを知ったのは、数年前に見た「日曜美術館」(NHK教育/日曜9:00~10:00)でした。

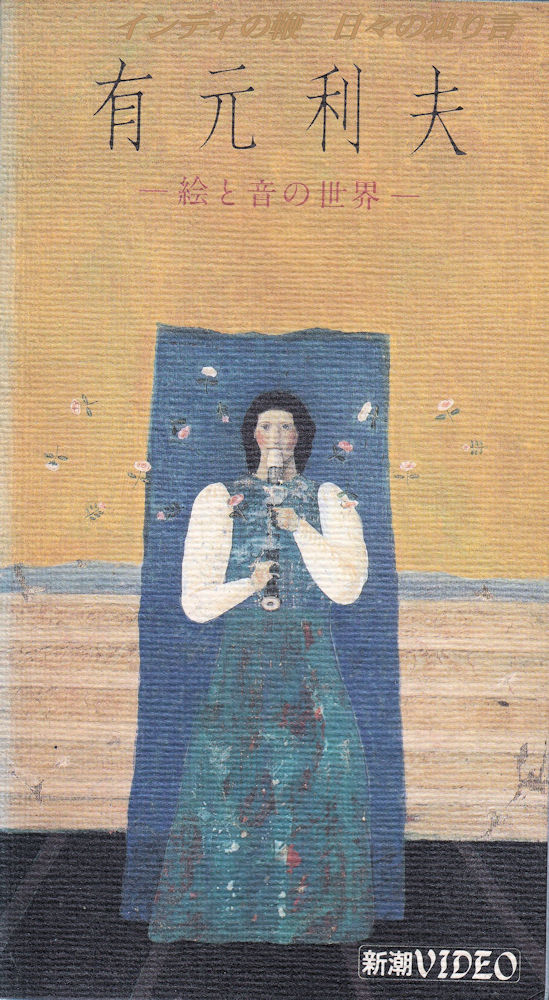

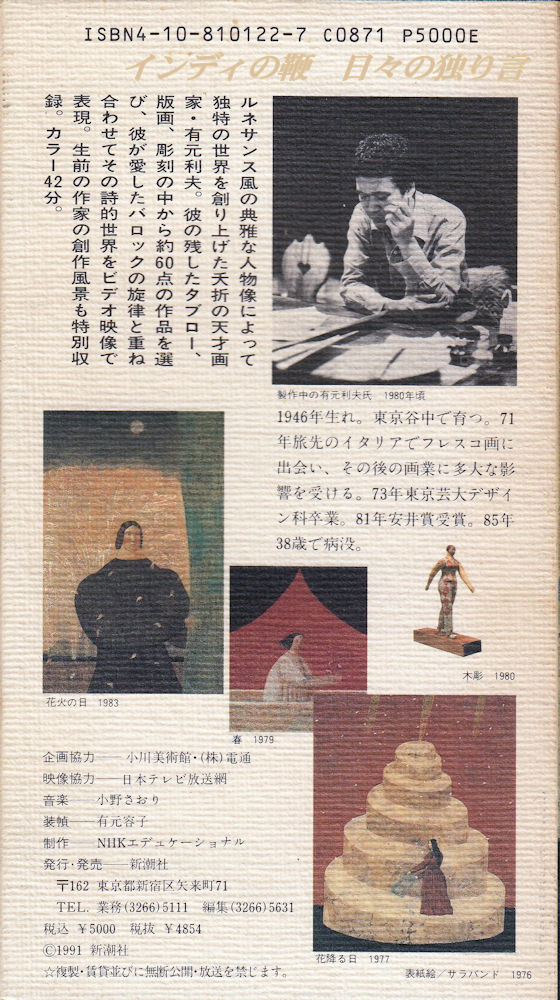

その後、有元さんの作品が収められた画集とビデオ『有元利夫 絵と音の世界』を購入しました。ちなみに、ビデオのサブタイトルにある「音」ですが、有元さんはその画風同様に音楽も古典的な音楽を愛し、ご自身でリコーダーのための曲を作曲されているのです。ビデオには彼の曲が1曲BGMとして使われています。

私が有元さんに関心を持ったひとつの理由は、その作画の方法でした。

有元さんは数多くの作品を少しずつ加筆して描き上げていくのです。どれもそれほど大きなサイズの作品ではなく、描きかけの作品が壁一面に掛けてあります。机の前に座った有元さんは、壁に掛かるいくつもの作品を眺め、「呼ばれた絵」を画机に載せ、加筆するのです。

有元さんが使った絵具は、油絵具ではなく、日本画の画材やアクリル絵具だったようです。加筆すべき絵をじっと見つめ、それに必要な作業を施すのです。

ある時には、一度重ねた絵具を紙ヤスリで削り取ったりもします。そうすることで絵具の下層から思いがけない色が浮かび出てくることもあります。そうしてから、新たに色を薄く刷毛で塗り重ねたりします。そうした試行錯誤の繰り返しによって次第に作品が仕上がっていくのです。

「日曜美術館」を担当していた歌人の俵万智さんは、有元さんのそうした制作の様子を、「窓辺の花に水をやる行為のよう」と表現していました(このようにいったということではなく、こういうニュアンスだったという意味)。たしかに、そんな感じであると思います。

有元さんは、その短い人生のほとんどを、東京の谷中で過ごしています。

彼にとっての“女神”を描き続け、死の間際には_

「ボクの背中に天使の羽が生えてきたよう」

といったとかいわなかったとか。有元さんに相応しい最期であったような気がします。女神に手を引かれ、生えたばかりの背中の羽をばたつかせながら、天上世界へと昇っていきました。