ここ2日ほどかかりっきりになっていた新しいOS(基本ソフト)・Windows XP導入に伴う作業が落ち着いてきたため(といいつつまだ終わってはいませんが)、これまで書けずにいた話題を書くことにします。先日(11月27日)見てきた展覧会の話です。

今年は寒くなるのが例年になく早く、汗ばむような陽気から肌寒い毎日へと一変してしまいました。そのため、本来であれば一年の中でも最も過ごしやすいはずである秋がどこかへ行ってしまいました。

ですので、「芸術の秋」といったいい方もどこかいいにくい面がありました。そんな季節の締めくくりの時期に行った展覧会は、私が大好きな画家・有元利夫の展覧会『有元利夫展』です。

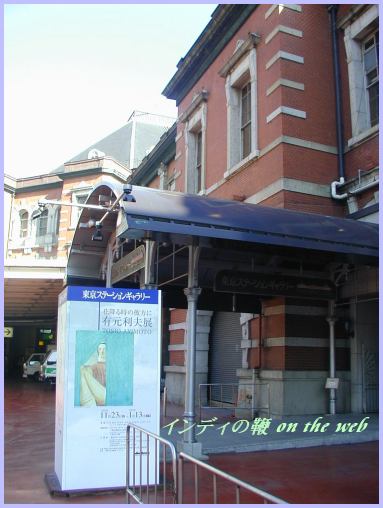

展覧会が開かれているのは、先頃新装オープンして話題を呼んだ丸ビルを目の前に望む東京の表玄関、東京駅の構内にあります東京ステーションギャラリーです。

東京駅といいますと赤レンガの建物が真っ先に思い浮かぶと思いますが、そのまさに東京駅の象徴ともいえる赤レンガの建物の中にあるのがこの美術館です。

画家・有元利夫については本コーナーでも何度か書いた記憶がありますが、ここでおさらいの意味も込めて、彼について少し書いておきます。

彼は長じて東京藝術大学へ入学することになるわけですが、私の記憶が確かであれば、彼は入学受験に2度ならず失敗しているはずです。

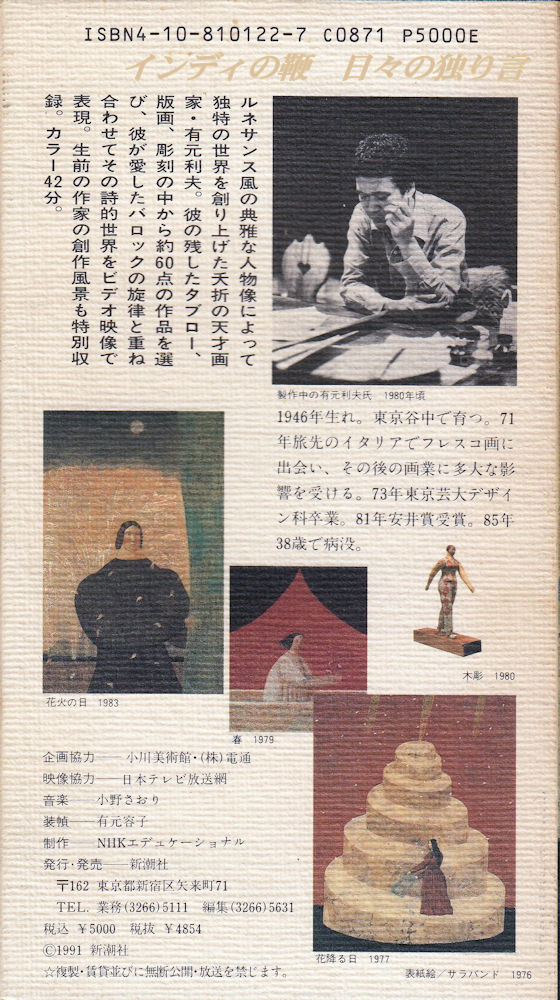

彼が生まれた(1946年生まれ)のは岡山県の津山というところですが、生後三カ月で東京の台東区谷中に引越したということですから、生まれた土地の記憶は彼の中にほとんどないかもしれません。その後、残りの生涯をその谷中で過ごしています。

そもそも、絵を学ぶ学校へ入るのに試験があるというのがおかしな話です。また、それに適応するために勉強して合格する人がいるというのもこれまたヘンな話です。そういった意味では、なかなか合格できなかった有元利夫は、逆説的に芸術を志すのには適していたともいえそうです。

有元利夫で反射的に連想されるのはイタリアのピエロ・デラ・フランチェスカという画家ですが、彼が芸大の学生の時にイタリアへ行き、そこでピエロ・デラ・フランチェスカのフレスコ画と運命的ともいえる出会いをします。その後、京都や奈良で見た仏画ともども、彼の目指すべき作風となります。

彼はマメな性格だったとみえて、絵の制作日記も残しており、作品作りへの様々な思いを綴っています。彼の素描と日記を収めた『もうひとつの空 日記と素描』(新潮社)の冒頭には次のようにあります。

風化したものは、僕にとっていつも美しく物語のある空間です。こする、ちびる、へる、おおわれる、こびりつく、ひびわれる_こんな風化の美しさが画面に出てこないかなァと思ってやっています。

私は10年前の「日曜美術館」で有元利夫という画家がいることを知りました。その時、彼はすでにこの世にいなかったのでした。

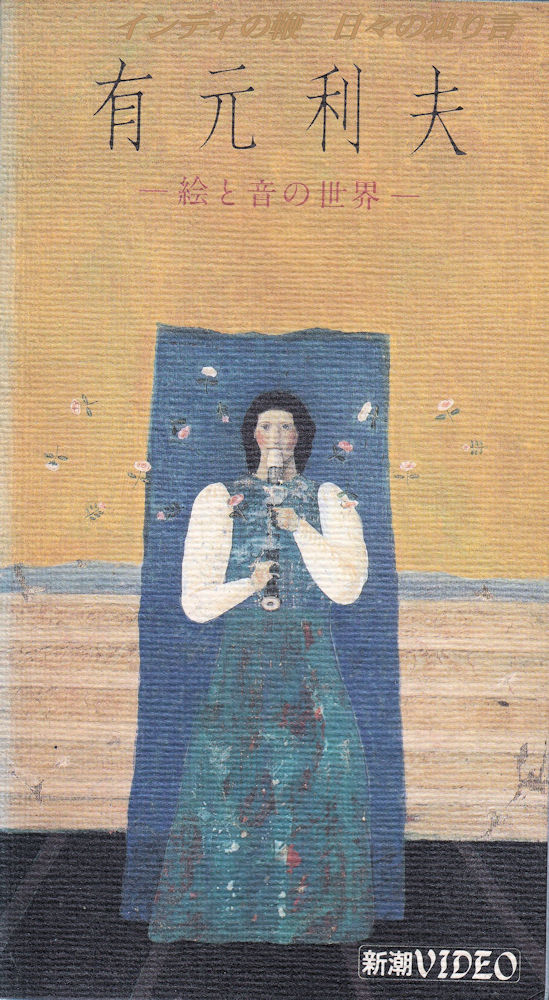

その後、彼の作品が、彼の愛したバロック音楽と共に紹介されたビデオ『有元利夫 絵と音の世界』(新潮VIDEO/40分)を購入し、生前の製作風景も見ることができました。

制作場面は数分間しかありませんが、有元利夫はカンヴァスの上に刷毛で絵具(この時は多分岩絵具、あるいはアクリル絵具)を薄く塗り、それが乾くと、今度は紙やすりを取り出してその表面を盛んに削り取っていました。

彼の奥さんが「日曜美術館」の取材に答えていますが、それによりますと、彼は作品の表面の絵具を剥がすことをしばしば繰り返したそうです。

それは、“風化”を人為的に起こす大切な工程で、描き上げたばかりの作品に、長い時間を与えたかったのかもしれません。

今回の展覧会では、いくつかの作品の脇に彼自身が生前に日記などに書き残した文章が添えられています。そのひとつに次のようなものがありました。

僕は油絵具よりも、日本や西洋の古い絵に用いられた絵具(日本画でいえば岩絵具など)や、技法に魅力を感じる。それは絵具の染み込み具合の違いからもいえ、油絵具が画面上を横に面を作りながら定着するイメージがあるのに対し、それ以前の絵具は縦に染み込む感じがする。それが作品を力強くしていると考え、強い魅力を感ぜずにはいられないのである。

私の記憶だけで書いているので細部のニュアンスはいささか違うかもしれませんが、だいたいこんな内容であったように思います。

美術館の内部は、外壁の赤レンガがそのまま内装に活かされて、ところどころ朽ちたレンガが醸し出す雰囲気が有元利夫の絵画世界に調和しているように感じました。

彼は1946年生まれですから、生きていたら今年まだ56歳です。存命中であれば、才能をどこまで開花させていたでしょうか。

1985年2月24日、「(僕の背中にも)羽が生えてきた」の言葉を遺し、この世を去っていきました。享年38歳でした。

なお、この作品展「有元利夫展・花降る時の彼方に」は東京駅丸の内中央口改札を出たすぐのところにあります東京ステーションギャラリーで来年(2003)の1月13日まで開かれています。