関東地方はまだまだ暑い日が続き、昨日も最高気温が30度以上の真夏日となりましたが、その暑い中、思い立って東京都現代美術館へ出かけてきました。

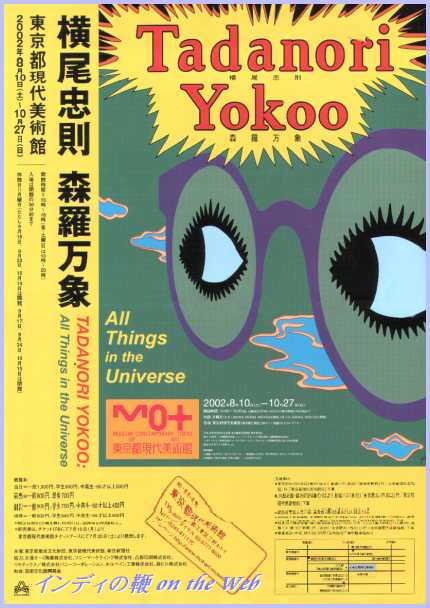

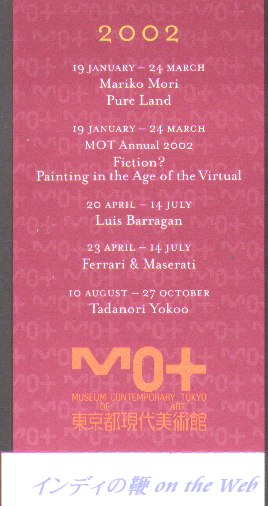

お目当ての展覧会は、「横尾忠則 森羅万象」です。

で、まず、目的の美術館へたどり着くまでに一苦労してしまいました。

同美術館へ行くには幾通りかの方法があるようですが、私は東京メトロ東西線の木場駅を下車するルートから行くことに決めました。

私は自分が方向音痴であることを自覚していますので、あらかじめ一応の地図を頭の中に入れておいたつもりです。が、いざ駅に降り立ってみるとすっかり方向感覚がなくなり、あとで気づいたら逆の方向へ歩き出してしまったのでした。

駅からは徒歩で15分ほどと書かれていましたのでそのつもりで歩いて行ってみましたが、行けども行けどもそれらしい施設は見えてきません。さすがに心配になり、来た道を戻ってみました。

その頃には暑さのために汗を拭ったハンカチは、既にぐっしょりと濡れています。

駅の付近にあった道路地図を覗き込んでいると、通りかかったおじさんが「兄さん、どこへ行くの?」と声を掛けてきたので、これ幸いと美術館の場所を訪ねました。「それだったら向こうだ」と私が最初向かった方角と反対の方を指さし、「あの道を真っ直ぐ行って、ここから15分ぐらいかな」と教えてくれました。

その通りは三ツ目通りといい、道路の右手にはずっと都立木場公園が広がっています。目的の美術館はその公園の一番向こう端にあるはずです。

歩いて歩いて、「美術館まであと500メートル」の標識を過ぎ、「美術館まであと300メートル」の標識も通り過ぎ、ようやく美術館の正面入り口にたどり着き、ひとまずホッとしました。

外見からして現代美術の作品を展示している美術館らしく、近代的なイメージがあります。内部に入っても印象はそのままで、外光が射し込む館内は高い天上まで広々としています。

さて、いよいよチケットを買って展覧会場へ入ると、平日ということもあってか割と空いていました。

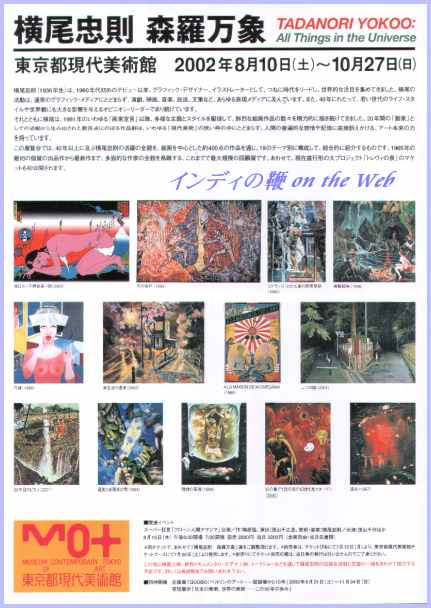

横尾忠則(1936年生まれ)氏は、元々は売れっ子のグラフィック・デザイナー、イラストレーターとしてその名を広く知られていました。

デビューは1960年代ということですから、沈滞ムードの現代とは違い、日本が一番熱気を持っていた時代といえましょう。その時代の空気を如実に反映したのが横尾氏が世に送り出すグラフィック・アートで、今回の展覧会には、その時代の作品も数多く展示されています。

私は知識がないのでもう一つピンとこないのですが、それらは当時の映画や音楽などのために描かれたポスターのような性格を持っているのかもしれません。いずれも色鮮やかで、目を楽しませてくれます。

その後、1981年に横尾氏は「画家宣言」をし、それ以後は画家へ転身されています。

展覧会場でも、その時期を境に、それまでのシルクスクリーンの作品からカンヴァスに絵具(横尾氏の大半の作品はアクリル絵具を用いて描かれています)で描かれた作品へと制作方法が変化した作品が展示されています。

横尾氏の作品のモチーフはその時々で関心を持ったものが中心となり、ある時は熱烈なファンとなった宝塚歌劇であり、またある時は一連の滝のシリーズであり、そして、今は「Y字路シリーズ」といった具合です。

「Y字路シリーズ」は、今回の展覧会の最後に展示されていますが、横尾氏がそのモチーフに取り憑かれるきっかけは、2001年の春、生まれ故郷の兵庫県西脇市に帰省した際、なじみの模型店を訪ねたことだそうです。

子供時代をその土地で過ごした横尾氏はその模型店へも通ったことでしょう。久しぶりに故郷へ戻った懐かしさでそこへ行ってみると、店はもうなかったそうです。それでも思い出にとその場所を写真に撮りました。

模型店があったその場所は「Y字路」になっており、現像から上がってきた写真を見て、横尾氏は感覚を刺激されました。

全く見慣れない風景だった。カンヴァスに描いてみたら、それまでの個人的な絵とは違った世界ができた。(2002年7月21日付日経新聞記事より。以下同)

描かれたY字路は不思議な普遍性を獲得し、見たこともないY字路でありながら、見る人には奇妙な既視感を抱かせ、それを見た外国人が「この場所、知っている」といい出すこともあるそうです。

それを横尾氏自身が次のように分析したりします。

心理学者のユングもいうように、人間は潜在意識の世界でつながっていて、原風景のようなものを共有しているのかもしれない。

彼は日本各地で撮ってきた別々の写真を組み立て直し、たとえばY字路の右側を横浜、左側を熊本の風景にするなどして一枚の作品に組み上げるといった作業をします。その際、アトリエには日本人の情感をかき立てる古い音楽を流すといいます。

モーツァルトも好きだが、日本的な情感を出したい時は古い歌謡曲に限る。特に亡くなった人の歌声を聴くと、死者とのつながりを感じる。

今日もまた、横尾氏のアトリエには石原裕次郎や鶴田浩二の歌声が響いているのかもしれません。

横尾氏は「頭で考えるな。生理に任せろ」で、人間、空腹になったら食事を摂り、眠くなったら眠るように、生理に任せて、描きたくなったら描きたいものを描く、という極めてシンプルなスタイルで創作を続けているようです。

頭で考えて作ると、どうしても世俗的ないやらしさが混じる。体の生理に任せ、浮かんでくるのをじっと待って作れば、純粋なものができる。

そのように生み出された横尾氏の作品ですが、見ていてふと感じたことがあります。それは、横尾氏は性に対する生理のようなものが割とあっさりとしているのではなかろうかということです。

私は、画家なら画家が一つの作品を生み出す源には性に対するある種ドロリとした感情があるように考えているのですが、その点で横尾氏の場合はあっさりしているように感じ、いささか拍子抜けした気分も味わいました。

もっとも、これは個人的な感想で、横尾氏が自分の生理に忠実に従った結果であるのなら、それを第三者がああだこうだと望むのは間違っていることなのかもしれませんし、あるいは、彼の作品の裏に潜む感情を見る側の私自身が未熟であるが故に感じ取れていないだけかもしれません。

あと、これは途中でも書いた横尾氏のアトリエに流れているという古い歌謡曲の話にもつながるのですが、それらの歌謡曲を会場内でエンドレスに流したら、横尾氏の内面を追体験する形となり、それによって作品の見え方も違ってくるのかな、とも思いました。

ともあれ、あれだけ大量の作品を生みだし続ける横尾氏は、自らがおっしゃるように、食事や睡眠の欲求と同じレベルで絵を描くことを実践しているのだ、ということを思い知らされました。

誰も横尾忠則にはなれませんね。

展覧会場を出た私は、会場内がガラス越しに見える場所で、その様子を写真に収め、会場をあとにしました。