動画をひとつ作りました。スペインを代表すると同時に、19世紀のフランスの画家、エデュアール・マネにいわせると「画家の中の画家」であるそうな17世紀スペインの画家、ディエゴ・ベラスケスの画集を紹介する動画です。

今回は、その動画を作るきっかけとなった話です。動画の中で 私がしています拙い語りでも触れていますが、7月26日に放送になったテレビ東京の美術番組「美の巨人たち」を見たことがきっかけです。

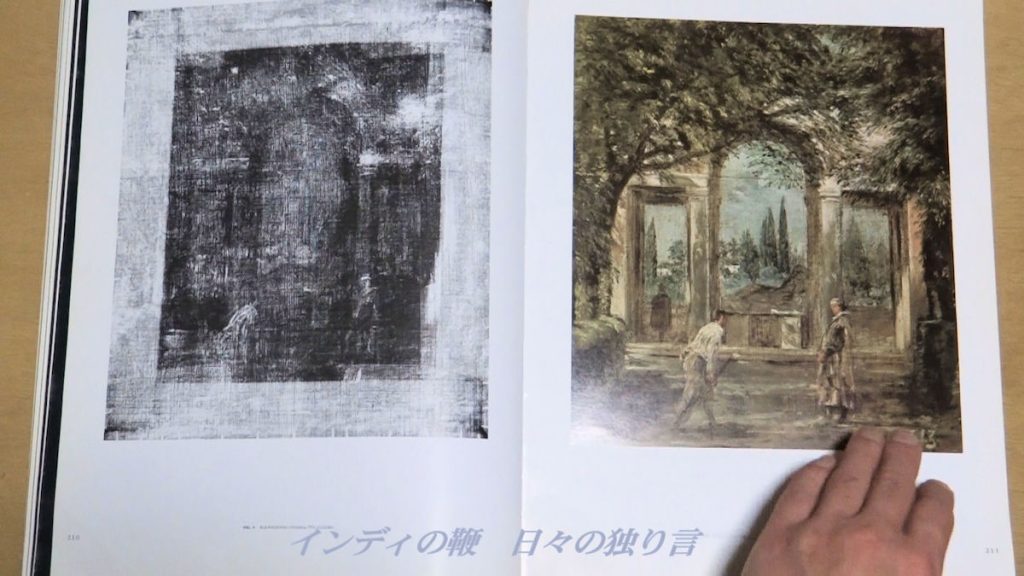

この番組では、毎回ひとつの作品を取り上げますが、この回はベラスケスがローマで描いた『ヴィラ・メディチの庭園』が取り上げられています。

ヴィラ・メディチは、ベラスケスが活躍した17世紀には、メディチ家のローマの別荘として使われていた、と番組では紹介されています。詳しいことは知りませんが、その施設にある庭園をベラスケスが描いたことになります。番組ではベラスケスが描いた位置からビデオで撮影していますが、驚いたことに、庭園と周囲の景見がベラスケスが生きた時代とほとんど変わらずに保存されています(設置されている彫刻が、ベラスケスが本作を描いた頃のものから別のものに取り替えられています)。

ベラスケスは早くから完成されたような絵の技術を持ち、24歳の時、時のスペイン国王だったフェリペ4世の肖像画を描く機会を得、そのときに描いた肖像画が国王にいたく気に入られ、以後、宮廷画家として残りの人生を生きていくことになります。

そのベラスケスが、二度、イタリア旅行をしています。一度目は1629年から31年。そして二度目は、1648年から51年です。ベラスケスは1599年の生まれですので、30歳頃と50歳頃にイタリア旅行をしたことになります。いずれも、ローマへの旅行だったのか、番組では、ヴィラ・メディチに滞在した(二度ともだったかな?)というように伝えていました。また、番組では『ヴィラ・メディチの庭園』を描いたのは一度目の旅行の時としていましたが、どちらの旅行で描いたのかはまだハッキリしていない、という話もあるようです。

作品のサイズは、縦が44センチで横が38センチですから、日本で使われるカンヴァスのサイズにあてはめますと、【45.5センチ×37.9センチ】の【8号F(=フィギュア=人物)】とほぼ同じであることがわかります。

番組でも、これは風景画だといい、私が持っています画集(動画で紹介したのとは別の画集)でも風景画としています。が、私には純粋な風景画には見えません。

何の場面が描かれているのか私は知りませんが、この絵には3人の男が描かれています。手前の二人は、私が見る限り、向かって右の男の方が身分が上で、向かって左の男がそれよりも下に見えます。また、二人の奥に、後ろ向きの男が描かれています。

私が興味をひかれるのは、何が描いてあるかではなく、その描き方です。

作品はカンヴァスに描かれており、全体にカンヴァスの織り目が感じられますので、油絵具は比較的薄く塗られているのがわかります。

番組に登場したスペインのマドリッドにある大学の教授は、「屋外の光の下で描かれた油彩による風景画としては世界初」というように述べていましたが、それを聞きながら自分の中で疑問が大きくなっていきました。「そもそもこれは純粋な風景画なのか? そして、これをベラスケスが本当に戸外で描いたのか?」と。

教授の話に続けるように、スペインの若い画家が、ベラスケスがどのように絵具をつけていったのかを実演し、描き方について、その画家が自分の考えを述べています。その部分を、文章に起こしておきます。

ベラスケスは、薄い絵具で大枠を塗り、その上に濃い絵具をおいていきました。ほとんど輪郭線は使っていません。絵具をたっぷり含んだ筆を使い、短いタッチでカンヴァスに走らせるように描いています。最初に濃い色、その上に薄い色を重ねています。ベラスケスはこの筆使いで、光の明暗や空気の動きまで表現しています。これはまさに19世のフランスの印象派と同じ技法です。驚くことに、ベラスケスは彼らより200年も早く革新的な技法を編み出したのです。

私の疑問は大きくなるばかりでした。この画家や、先に出た大学教授は、印象派の画家たちのように、これを戸外で油彩スケッチするように描いたと考えているのでしょうか。

私は、戸外で描いたとは思いません。おそらくは室内で描いたのではなかろうかと思います。印象派が戸外で描いた作品と比べ、ベラスケスのこの作品からは、自然の光を目にし、それを素早く描き止めたような印象がありません。また、これを戸外で描く必然性も薄いように私には思えます。

私が考えるに、これは純粋な風景画ではなく、3人の登場人物を配していることからもわかるように、ベラスケスが思い描いた情景を絵にしているのではないでしょうか。いや、これは私の考え違いかもしれませんが。

また、ベラスケスの描き方からいっても、これを戸外で短時間のうちに描き上げるのは難しいと思います。

一口に印象派の描き方といっても多少の幅があります。その代表的な画家はクロード・モネで、モネのような作品こそが印象派絵画といえましょう。

モネの絵画を見て絵画の古典的な技法を学ぶことはできません。モネは大きなパレットにチューブから絞り出した大量の絵具を載せ、混色してはカンヴァスへのせていくだけです。ここには、油絵具の出発点にあった、油絵具だけが持つ透明性と不透明性を活かす技法は登場する余地もありません。明るい部分はもちろん、影になった部分も不透明な絵具でカンヴァスを覆っています。

一方、ベラスケスの『ヴィラ・メディチの庭園』は、油絵具の透明性と不透明性が活かされています。それなのに、これを「印象派の先駆」としてしまう解説に私は大いなる疑問を持ってしまうわけです。

透明性と不透明性を活かす絵を描こうとしたら、印象派の画家たちのように、戸外で絵を短時間で仕上げることは不可能です。油絵具は色の粉である顔料や染料、油、ワニスなどで練られており、溶き油にも同様の添加材を含むため、水で薄く溶く水彩絵具のように、短時間で乾燥(正確には、油絵具は「乾く」のではなく「固まる」のですが)してくれません。

不透明に塗った部分に透明な色を重ねる場合、下に塗った不透明な絵具を乾かさなければなりません。そのような行程が必要なのに、それをどう戸外で短時間に描いたというのでしょうか。技術的にも無理な相談です。

遠くに見える後ろ向きの男は全身黒ずくめですが、体の部分から背景が透けて見えます。おそらくは、黒に近い絵具で薄く塗られただけでしょう。

また、上部を覆う緑の茂みから背景の明るい光が感じられますが、この部分は、緑に近い色で木々の葉を薄く塗ったあと、その緑の隙間から感じられる外光は、不透明な絵具を厚く塗っているのがわかります。

遠くに見える糸杉にしても、一度下色をつけた上に、透明な緑色を薄く塗っているのではないかと思います。

こうした絵具の扱いはベラスケスが独自に生み出したものではなく、油絵が生まれた頃から様々な画家によって実現されています。その流れをくむ画家のひとりがルーベンスです。ベラスケスとルーベンスの関係については動画の中で語っています。

年齢的には、ルーベンスがベラスケスより22歳上です。ルーベンスは大きな工房を構えていましたが、外交官の職も立派に勤め上げています。そうしたルーベンスであったため、スペインのフェリペ4世に招かれるように、1627年から29年にかけての8カ月間、スペインのマドリッドに滞在しています。国王から絵画制作の依頼を受けたためです。ベラスケスが30歳前の時期で、当然のことながら、そのときベラスケスは国王専属の宮廷画家として王宮で仕事をしています。

西洋絵画史に燦然と輝くふたりの画家は王宮内で出会い、意気投合したのでしょう。ふたりは、イタリア旅行を計画したそうです。しかし、忙しい身のルーベンスはその旅行をベラスケスと共にすることができず、1629年、ベラスケスがひとりでイタリアへ向かいます。

そう。一度目のイタリア旅行です。ベラスケスはルーベンスから絵画の技法の話も聞いたでしょうし、もしかしたら、ルーベンスが作品を描く様子も目にしたかもしれません。『ヴィラ・メディチの庭園』がルーベンスの技法に近い印象が私にはあり、その影響を受けてそう時間の経っていない一度目のイタリア旅行の際に描いたように私には思えます。

以上、今回はベラスケスの画集を紹介する動画を作るきっかけとなった番組について書き、私の考えをそれに添えてみました。すべて私の印象や想像で書いていますので、真実と違うことも少なくないと思います。ですので、参考程度に読んでいただけたらと思います。

それでは最後に、私が今回作った動画を紹介します。よかったら見てやってください。