今日は、昨日の産経新聞から書いてみます。

「正論」のコーナーに寄せられた文章で、「天才を生む土壌を失いつつある日本」と見出しの付いた一文で、それを寄せられたのはお茶の水女子大学教授の藤原正彦氏です。

そこには氏の写真が添えられているので私はすぐに彼であることに気付きましたが、名前だけだったなら、すぐに氏とは結びつかなかったかもしれません。

私がすぐに氏だとわかったのは、あれは昨年でしたか、NHK教育の『NHK人間講座』で世界的な天才学者の栄光と挫折の講義をされた番組『天才の栄光と挫折』(2001年8月6日~9月24日まで。毎週月曜日に放送)を見ていたからです。その番組で語られる天才の真の姿の話が面白く、また、それを面白く聞かせる藤原氏の魅力もあって、その番組は未だに私の記憶に鮮明に残っています。

で、今回氏が関心を寄せるのは、またしても、天才学者です。

その最も代表的と思われる天才を一例としてあげていらっしゃるわけですが、その選ばれし天才は、シュリニヴァーサ・ラマヌジャンという名の天才数学者です。この天才については、もちろん氏が担当されたNHK教育の番組でも取り上げていました。

今回の一文を参考にして、ラマヌジャンについて簡単に書いておきますと、ラマヌジャンが生まれたのは南インドのチェンナイ(旧マドラス)から南へ250キロほど行ったところにあるクンバコナムという小さな町だそうです。

そこで生まれたラマヌジャンは、「夢の中で女神ナーマギリが教えてくれる」といって、次々に何千もの数学の定理や公式を発見していったのだそうです。念のために書いておけば、彼ラマヌジャンは高卒だったそうです。

彼ラマヌジャンはその後、宗主国であったイギリスのケンブリッジ大学に招聘され、第一次世界大戦下の当地で、いくつもの画期的な論文を発表していったそうです。

ただ、彼は発見した定理の証明を書かなかったことから、彼の死後、多くの専門家がそれに取り組み、1997年になってやっとラマヌジャンが残した定理の半分強の証明を完成させ、五巻本として刊行された、とあります。

今回の藤原氏の寄稿の目的は、そうした天才を生む土壌の大切さと、それを本来持ちながら最近それを失いつつある日本に対する警鐘です。

では、天才を生み出す土壌とは何でしょうか?

氏は以下の三つの条件を挙げています。

- ひざまずく心

- 精神性を尊ぶ

- 美の存在とそれを尊ぶ伝統

それでは順に見ていこうと思いますが、1番目の「ひざまずく心」とは、私の解釈が許されるのなら、「一人の人間のちっぽけさを知る心」であると思います。

それで思い出しましたが、私がいつも聴いていますNHK-FMのリクエスト番組「サンセットパーク」に以前出したリクエストカードに私は次のようなことを書きました。

“他力”に自分をゆだねることによって初めて自分を超えた作品を生み出せる。そんな風な考え方かもしれません。

これは、世界的にその名を知られた板画家(わざと「版」を「板」に置き換えて「はんがか」と読ませている)の棟方志功になぞらえて書いたコメントです。

今何故ここで棟方志功を持ち出したかといえば、藤原氏がおっしゃりたいことと根っこの部分でつながっていることを感じ取ったからです。

自分という人間は、たとえば神という、偉大な力によって生かされているのであり、その力の下に謙虚にひざまずき己というちっぽけな存在を超えたときにこそ、逆説的に、大いなる力がちっぽけな自分に宿るといった意味の事をいっているのだと思います。

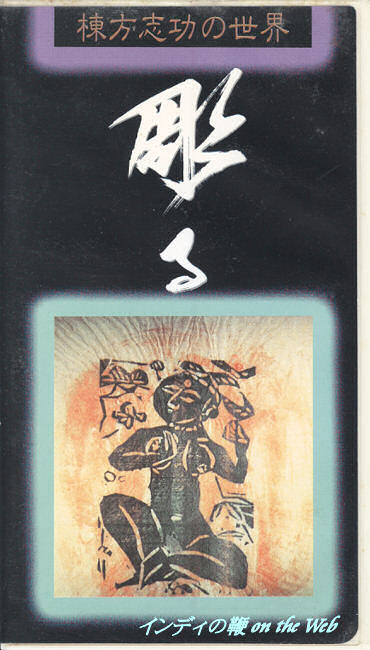

私は棟方志功を記録した『棟方志功の世界・彫る』(毎日映画社|製造・発売・株式会社ポニー|39分)というドキュメンタリー映画のビデオテープを持っていますが、その中で、彼自身の言葉によってそのことはハッキリと語られています。

天才を生み出す土壌の第2の条件である「精神性を尊ぶ心」というのは、今回挙げられている条件の中で最も私の関心を呼んだ条件です。それが書かれていたからこそ、わざわざ今回このような駄文を書いているほどです。それほど私の心に突き刺さりました。

ここでは、ラマヌジャンの育った環境について書かれているのですが、彼は決して裕福な環境で育てられたわけではありません。むしろ貧困といってもいい環境の中で生活をしているようです。

そんな中で、ラマヌジャンは、サンスクリットをはじめとする学問への強い憧れに支配されていました。

ラマヌジャンは、成人になってからも定職に就くわけではなく、生活の糧を得るどころか、将来的に何の希望もないと思われる数学に明け暮れていたわけですが、そうした息子に対し、彼の両親は自分たちの朝食を抜き、あるいは近所から米を恵んでもらうような貧困の中にありながら、何の保証もないままに何年も息子を温かく見守っていったといいます。

何が凄いといって、これほど凄いことはないと私は思います。

一昔前の話とはいえ、そこまで徹底して自分の息子を信じ切れる親はそれほどいないのではないでしょうか? また、ラマヌジャン自身もそこまで他の全てを捨て去る覚悟をしていたことは素晴らしいことです。

たまに新聞などで、「将来自分の子供に就かせたい職業は?」といった類のアンケート結果を目にすることがあります。その上位に必ずといっていいほど登場するのが公務員です。私はそれを見るたびに嫌な気分になります。

公務員を最上の職業と考えてそう答えるのならわかりますが、「そのココロは安定しているから」なわけで、それが私をウンザリさせるのです。「人はパンのみに生きているわけではないだろ?」と。私の公務員嫌いの理由は、この辺りにあるのかもしれません。

天才を生み出す土壌の条件の三つ目に藤原氏は、「美の存在とそれを尊ぶ伝統」を挙げていらっしゃいます。

ラマヌジャンが生まれ育ったインドですが、一般的にインドのイメージを訪ねられたら、「美しいところ」とは答え憎いところがありますが、実際に現地に足を運ばれた藤原氏によりますと、ラマヌジャンの故郷は例外的な美しさを備えた地帯だそうです。

その地は10世紀後半から3世紀間、チョーラ王朝が栄えたことにより、美しい寺院が数え切れないほどあるのだそうです。その一つ、タンジャブールというところにあるというブリティシャワラ寺院は、息を飲むほど壮麗であるそうです。

そうした美を日常的に目にしていたからこそ、ラマヌジャンは「この世のものとも思われぬほど美しい」とケンブリッジで評価された公式を生み出せたのではないか、と藤原氏は結論付けています。

美しいものにより多く接した人こそが、より美しいものを創り出せる、という美の世界にも通じる話のように思います。逆にいえば、無からは美も生み出せないということでしょうか。

そうしたことを踏まえて、藤原氏は現代の日本に警鐘を鳴らします。

本来の日本はこれら三つの条件を十分満たしてきたにも拘わらず、昨今ではそれを失いつつあるのではないか、と。それに続けていいます。「経済不況を覚悟しても風格ある国を守れ」と。

人はどうしても効率の良さばかりを優先しがちで、それも仕方のない面がありますが、大事なところでは踏ん張って、もう一つ先を見越した目を持つことは、効率優先の時代にあってより重要な思想になってくるように思われます。

それは何も天才を生み出すためだけではなく。