話題としてここで取り上げるのには、少々古くなっている気がしないでもありませんが、自分にとってはちょうどいい頃合いです。この問題についての理解が、自分なりには深まったからです。

その問題とは、脚本家・政治評論家の肩書きもお持ちで、そしてそして、作詞家として名高い川内康範氏が作詞し、森進一の歌唱によってヒットした『おふくろさん』を巡る騒動です。

1971年に誕生して以来、森には欠かせない持ち歌となり、昨年末の「紅白歌合戦」でもこの歌が披露された、ようです。

生憎、私はこの番組を見る習慣がありません。ですので、その場面も見ていません。また、森が歌うこの歌についても、元々の歌詞にはなかった“語り”が加えられていたことも知らずにいました。

ともあれ、歌が誕生して30年以上経った2006年12月31日の夜に熱唱されたのが直接の引き金になったのかどうかは別にして、年が明けてから騒動が勃発しました。

引き金を引いたのは作詞家の川内氏です。

森が改作した『おふくろさん』を改悪と捉え、川内氏は森を「人間失格」「この歌を歌う資格がない」と厳しい口調で非難を始めました。この騒動に飛びついたのがテレビのワイドショーです。ですから、私は当初、ワイドショー・レベルの騒動と高をくくり、特別注目することはありませんでした。

それが、野次馬根性でたまたま見たワイドショーで、川内康範という人間の本質を知らされ、俄然、関心を持たざるを得なくなりました。

そのきっかけとなったのは、今月7日に放送となった「スーパーモーニング」(テレビ朝日)です。その日の放送を、私は「もしや」と直感してPC録画しておきました。そして、それを時間が経ってから見、すっかり感服してしまったのでした。

それまでは、失礼ながら、川内氏を私は「剛情っ張りの老人」という認識しかありませんでした。騒動が拡大すればするほど意固地になっている、と誤解していたのです。しかし、川内康範という人間の一端を知らされたことにより、イメージは180度変わりました。

それでは、その番組の一部に私が編集を加え、音声ファイルに変換してみましたので、それを聴いていただきたいと思います。

お聴きいただいた感想はいかがでしょうか。

取り上げられたのがワイドショーですから、私も録画を軽い気持ちで見始めました。しかし、今紹介した部分に話が差しかかったとき、私はのめり込むようにして見入ってしまいました。そこで語られたのは、川内氏と水原弘というひとりの歌手との壮絶な賭けです。

音声ファイルの中でも語られていますね。水原弘は、1959年、『黒い花びら』(作詞・永六輔 / 作曲・中村八大)という楽曲を引っ提げて日本歌謡界に旋風を巻き起こし、同年に始まった「日本レコード大賞」の栄えある第1回受賞者に輝き、「紅白歌合戦」への初出場も手にしました。

そんな水原でしたが、とんとん拍子にスターダムへのし上がったためでしょうか、恐い者知らずになっていきます。芸能界の兄と慕った勝新太郎を真似、夜の盛り場に繰り出しては豪遊を繰り返すようになったのです。すべては「芸の肥やし」と高をくくっていたのかもしれません。

そんな水原の振る舞いを見透かすように、転落劇が始まりました。レコード・セールスは下降し始め、多額の借金を背負うことになります。決定的だったのは、1964年、暴力団との賭博の関わりが明らかになったことです。このことで、芸能活動を続けることができなくなります。

「天才」といわれる人間にありがちな人生で、私の中の水原評価は逆に高まってしまうのですけれど。

水原に関わる人間は、水原の復活に期待します。当時、水原のマネージャーだった長良じゅん氏(現長良プロダクション会長)は起死回生の命運を、当時ヒットメーカーだった作詞家・川内康範に託します。

そのいきさつを、作家・大下英治氏は『日本歌謡ドキュメント 夢歌恋歌心歌』の中で克明に綴ります。

作詞を懇願する長良マネージャーに川内氏は尋ねます。「水原の周りに人間は何人いる?」。「もう3、4人しか残っていません」。川内は「まだダメだ。作詞は請けられない」。

川内氏は中途半端な人間を嫌いました。生きるなら命がけで生きろが信念です。芸能界でスター扱いされ、チャラチャラしている連中に、自分が何で命がけで作品を作らなければならないんだ、という思いかもしれません。

堕ちるところまで堕とせ。そうして、プールの底まで堕ちきった人間は、あとは自分の足でプールの底を蹴り、己の身体を水の上に浮かび上がらせてくる。それが確認できたら、水原のために詞を書いてやってもいい。そんな思いでしょうか。

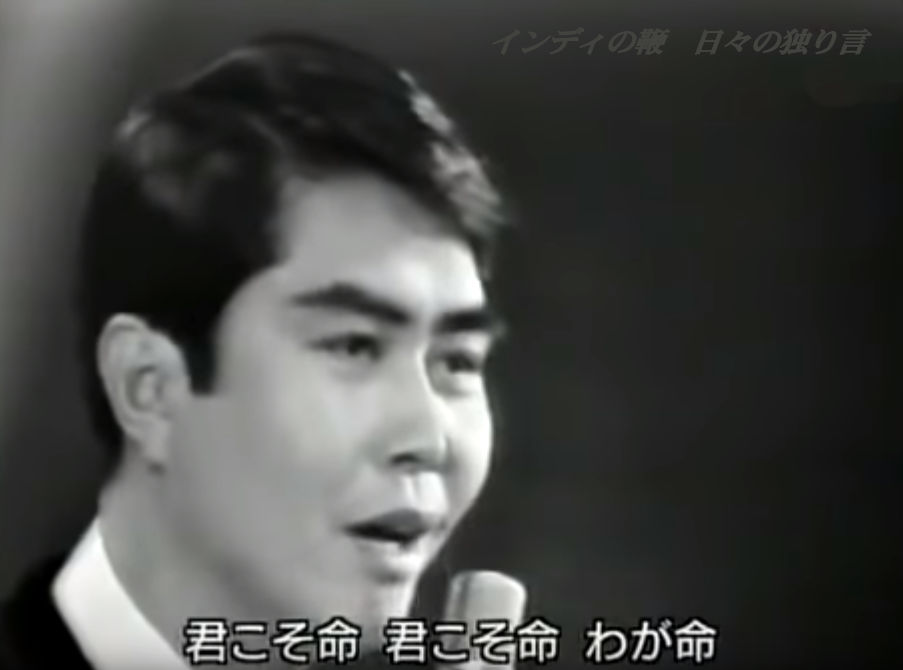

最初に作詞の依頼があってから約2年半後、川内は作詞に着手します。そこで生まれたのが、水原奇跡の復活となる『君こそわが命』です。

作曲には、当時駆け出しだった猪俣公章氏を川内氏の希望で採用しました。

レコーディングが行われたのは1966年10月。天才歌手といわれた水原ですから、出来上がった楽曲を歌いこなすのは造作もないことです。しかし、川内氏は納得しません。「違う」「違う」「何かが違う」。ダメ出しの連続で、オーケーが出ません。

壮絶なレコーディングに立ち会った、当時水原の担当ディレクターだった三佳令二氏(作詞・作曲家)によれば、1曲の吹き込みのために、レコーディングは12時間にも及び、最後には水原は裸になってヤカンの水を飲みながらマイクロフォンに向かったとのことです。

そこまで、一篇の詞にこだわる川内氏。そもそもこの『君こそわが命』は、同名の連載小説からそのままつけられたようです。当時、川内氏は『アサヒ芸能』に同名の連載小説を書いていました。内容は、原爆の被害を受けたひとりの女性の愛と死です。それを男の主人公に置き換えたのが、水原の歌った『君こそわが命』だったのでした。

この、一篇の詞に対するこだわり。それは、中途半端を何より嫌う川内氏が、死ぬ思いで書き上げた作品であることの証明で、それは、森進一の『おふくろさん』でも同じことでしょう。それを、勝手な理屈で改悪するとは何事だ、ということになりそうです。

それにしても、ひとりの作詞家と歌い手の壮絶な挑戦。感じ入るものがあります。同じような命がけの創作活動が、今の歌の世界にどれほど息づいているでしょうか。

水原弘という歌い手は、この『君こそわが命』で復活を果たし、「紅白歌合戦」にも6年連続出場を果たします。しかし、天才の天才たるゆえんで、1978年、42歳の若さで命を散らせました。

何でも、生前の水原に最後に取材したのが大下英治さんなのだそうで、水原に「今、いい歌手は誰だと思う?」と尋ねられた大下さんは、「五木ひろしはどうか?」と答えます。それを聞いた水原は、即座に「ダメだ」といいます。なぜダメか。「アレ(五木)はココ(喉)で歌っている。オレ(水原)はココで歌っている」と死期が迫った真っ青な顔の水原は、自分の胸板を叩いていったといいます。

その川内康範作詞・猪俣公章作曲、歌水原弘の『君こそわが命』を今日放送のFM「サンセットパーク」宛てにリクエストしてあります。果たして番組で取り上げてくれるかどうか。

今の世の中、ともすれば相手の顔色を窺うあまり、本音で生きることができにくくなっています。これはどうやら昔も同じようで、それだからこそ、命がけで生きた男たちの物語には心を揺さぶられてしまいます。

川内康範や水原弘のようにはとても生きられません。それでも、自分なりに命がけで生きてみたいものではあります。