私の場合、どこまで行っても趣味で動画を愉しんでいるのですから、「研究」しても、その「成果」は自己満足でしかありません。

それがわかっていても「研究」せずにいられないのは、私が趣味人であるからに違いありません。

私が昔から趣味で映像が好きであることは、本コーナーで何度も書いたとおりです。

デジタルカメラの登場により、デジタルで動画が撮れるようになったことで、動画を楽しむ人が飛躍的に増えました。

そんな人たちの中で、ただ撮るだけでなく、より映画的な映像を求める人が一部にいます。私もそんな人たちの端くれといえましょう。

それを少しでも実現したいと考え、昨年の10月末、一度は手放したソニーのミラーレス一眼カメラ(ミラーレス)のα7 IIを、一年半ぶりに使い始めました。

α7 IIを使おうと考えたのは、少しでも安く、ソニーのS-Log2ガンマで動画を撮りたかったからです。

実際に使ってみられればわかりますが、これは扱いにくい規格です。それもあって私は、今は、Logガンマでなく、Cineガンマを使うようになりました。

このCineガンマも、私が使うα7 IIでは、Cine1からCine4まで4種類用意されています。

一度はCine1ガンマを使い始めましたが、その後、Cine2ガンマであっても、最低ISO感度をISO200から使えることに気がつき、今後はCine2にする、というようなことを本コーナーで一度書きました。

そのあと、Cine2より上(?)のCine3を試したりしましたが、結局、私はCine1ガンマが一倍使いやすく感じ、Cine1ガンマに落ち着きました。

Cine1ガンマで撮影した動画は、S-Log2ガンマで撮影した動画より、コントラストと彩度がのっていますが、それでも、動画編集ソフトのDaVinci Resolve Studioでそれらを調整する必要があります。

そのやり方を少し変えました。

ここしばらくは、明度と彩度、色相を微調整するためにノードを3つ作って調整しましたが、それに加え、やはり、コントラストの調整も必要になり、ノードを4つに増やしました。

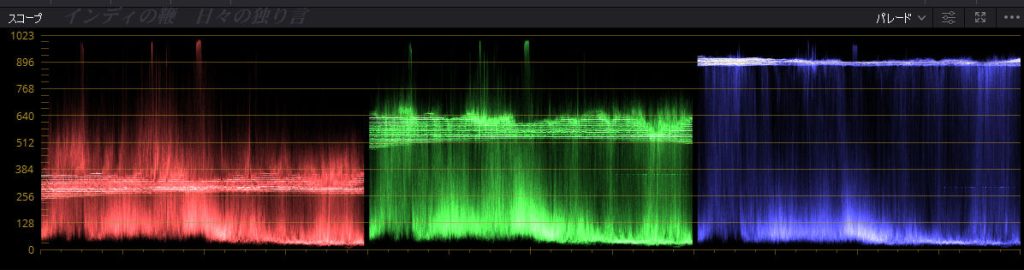

また、色相の調整は、自分の感覚だけでやるのではなく、調整のために私が利用しているスコープの「パレード」の波形を見て、光の三原色である赤・緑・青の波の高さが同じようになるよう、ティントと色温度を調整するようにしてみました。

以前の本コーナーで利用した素材を、私の「最新」の方法でカラーコレクションした動画を、一例として下に埋め込みます。

また、この動画のカラコレをした結果のスコープ「パレード」も載せておきます。

この場合は、空の青さで、光の三原色の調整を誤ってしまいそうですが、上の調整でほぼ間違いない(?)と考えています。

なにぶんにも、素人の私が考えてやっていることですから、これが正しいやり方かどうかはまったく保証できません。

今のところ、私は動画の色合いを、正常に見えるようにするカラコレがせいぜいで、それより創造的な、カレーグレーディング(カラグレ)にまでは到達できていません。

素人の私が趣味で撮った、愛猫などが写るだけの動画ですから、カレグレするまでもないというのが正直なところですけれど。

フィルムルックな映像を目指す人が、それを目指す動画をネットの動画共有サイトのYouTubeに上げています。それらを見ますと、エフェクトに「グロー」が使われていることがよくあります。

どんな効果があるのか、と自分でも試しにそれを使ってみると、光が当たっている部分の光が拡散するような効果があることがわかります。

本日、YouTubeで次の動画を見つけ、見てみました。

本動画の配信者は、かつての映画で使われたレンズを模したレンズが作られており、このレンズをつけて写真を撮ると、高精細に写ることが目指されている現代のレンズとは趣を異にし、ノスタルジックな昔の映画のような雰囲気の写真が撮れる、というようなことを話されています。

その話の途中で、このレンズで撮るだけで、「グロー」のような効果が得られる、というようなことも話されており、興味を持ちました。

実は昨日、私がα7 II用として唯一持って、使っている24-240ミリの10倍ズームレンズで、同じような効果が得られそうなアイテムに気がつき、この先、いろいろなものを撮って、それを確認しようと考えたところでした。

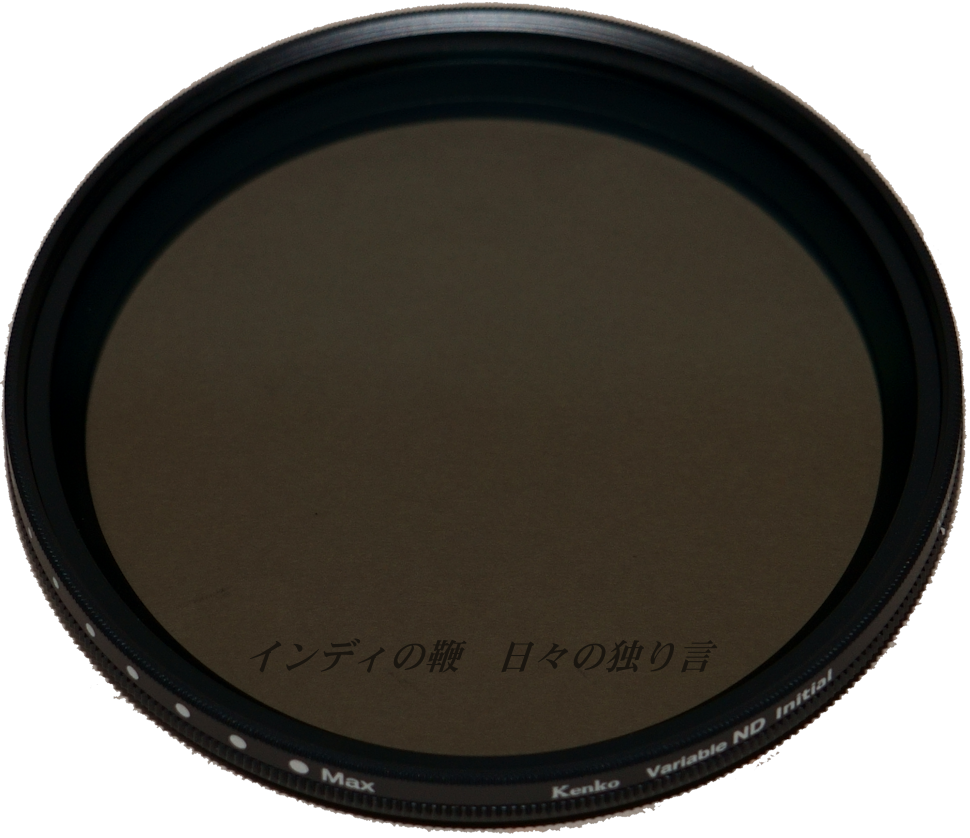

私が気がついたアイテムは、ミラーレスで動画を撮る時に欠かせないNDフィルターです。

私はこれまで、固定NDフィルターを使ってきましたが、昨年末、初めて、NDの効果を連続して変更できる、可変NDフィルターを初めて入手し、使い始めました。

私が買い求めたのは、ケンコー(ケンコー・トキナー)の「バリアブル ND Intial」です。

それ以前、格安な可変NDフィルターは、その濃度を強めると、色むらが出るなどという評判を聞き、自分で使用することは避けていました。

しかし、シームレスにNDの濃度を変えてみたいという欲求に負け、購入に至りました。

しかし、使ってみてすぐに、その写り映えに失望し、使わなくなりました。濃度が変えられるといっても、強度を限界近くまで強めて初めて効果が感じられるように思え、それなら、はじめから濃度の高い固定NDフィルターを使えばいい、と考えたりしたこともあります。

一度は使うのを止めた可変NDフィルターに、別の可能性があることに気がつきました。

数日前の晴れた日、ほんの気まぐれで、その可変NDフィルターをつけて、窓際で眠っていた愛猫を写真に撮りました。

その写真を見ると、陽が当たっている部分が、ふんわりと写っているように感じました。そのように撮ろうと思っていたわけではありません。

これは偶然の発見のようなもので、このフィルターをうまく使えば、DaVinci Resolve Studioで使える「グロー」のエフェクト効果が出せるのでは、と考えました。

私が使っている可変NDフィルターは、効果をオフにしたMinから、一番効果が強まるMaxまでの間に、点が印で11あり、3ぐらいの印の位置にして撮ってみました。

これで、「グロー」のような効果が得られるのであれば、本来の目的とは別ことで、使えそうに考えています。

まだ、「研究」を始めたばかりですので、「結論」は出さずにおきます。

大半の人は、ハッキリ、クッキリ写るレンズを求める(?)でしょうが、中には、それとは違い、ノスタルジックな写りをするレンズを求める人がいます。

それを求める理由は人それぞれで、昔の映画のような写り方をするから、という人も一部にはいるということです。

私が考え始めたのは、同じ効果をもしも、私が昨年末に手に入れた可変NDフィルターで実現できるのであれば、それはそれで、私にとっては喜びとなります。