遅ればせながら、この土曜日に行ってきました展覧会と展示会について書いておくことにします。

当日は展覧会を見たあとに展示会へ回りましたが、なぜか、展示会から先に書くことにします。その展示会とは、18日から21日まで東京ビッグサイトで催された「WPC TOKYO 2006」です。

なぜあとに行った展示会を先に書くのか? なぜなら、あとに行った展示会へは先に行ったからです。て、意味不明ですね。

でも、確かに先に行ったのです。それも、一週間も早く、、、(´Д`;;)

てことで、同催し物に“一番乗り”を果たした私は、一旦家に戻り、一週間後の21日午後に会場を目指し直しました。今度は、周りに同展示会を目指すらしい“同志”が大勢おり、今度こそ間違いないことを確認しました。ま、2回続けて間違ったら目も当てられませんが。

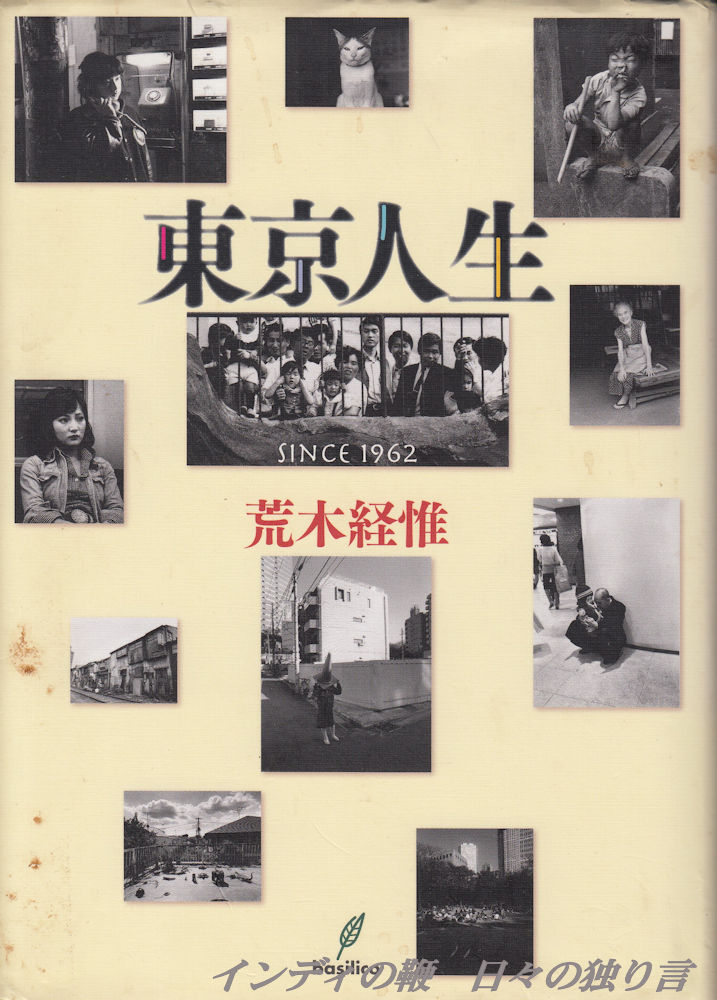

と、ここまで、私の大きな勘違いで一週間早く「WPC TOKYO 2006」の予定会場へ行ったことについて書きました。が、当日はすぐに別の会場へ向かいました。今、東京・両国の江戸東京博物館で開催中(2006年10月17日~12月24日)の企画展・「荒木経惟 東京人生」です。

会場である江戸東京博物館へは今回初めて行ったことになります。ちなみに、同施設がある地名は、すぐ隣に両国国技館があるくらいですから、さすが「横綱」だと思ったら、なんとコレが、「横網(よこあみ)」なんですね。紛らわしいです(^_^;)?

それはともかく、まず目的地までとうやって行くか考え、都営地下鉄の大江戸線で行くことに決めました。下車駅は「両国」です。で、駅に着いて地上に出たまではいいのですが、私は自他共に認める方向音痴です。早速「アレ? ここはどこだ? 博物館はどこだ?」と方向感覚を失い始めます。何しろ初めて降りた駅で、地下から地上に這い出たわけで、感覚の狂いは増すばかりです。

が、背後を振り返ると、目と鼻の先に大きな建物がそびえています。それが、そう! 江戸東京博物館なのでした。「やった!」。今回ばかりは迷うことなく目的地にたどり着けました。て、迷うのが逆に困難です。まさに、方向音痴の私に打ってつけの博物館といえます(^_^)

さてさて、肝心の“アラーキー”こと写真家・荒木経惟(1940~)の写真展です。

展示は常設展示の一画にあり、見覧料は一般が【600円】、大学・専門学校生が【480円】。以下、中学生(都外)・高校生・65歳以上は【300円】、小学生・中学生(都内)は【0円】です。美術団体展でも【700円】ぐらいかかりますからね。手頃な料金がありがたいです。

展示スペースは6階にあるといい、そこへ続く巨大なエスカレーターに乗ります。そして着いた先は、やや照明を落とした展示空間に、時代物の建物が並び、それを欄干の上から眺めたり。

突如出現した“異空間”に、私は堪らずバッグからデジタル・ビデオ(DV)カメラを取り出し、そばにいた警備のおじさんに「撮ってもいいんですか?」と尋ねてしまいました。すると、「ハイ? ええ、自由に撮っていただいてもいいですよ」の返事が返ってき、すっかり気分がよくなって、自由気ままにカメラを回してしまいました。

正直いって、私は江戸東京博物館の常設展示にはそれほど気にかけていなかったため、同じ日に「WPC展」も予定に入れてしまいましたが、もう一度じっくり見たくなるような展示内容ではありました。今度また、時間を設けて行ってみようかな。

私の主目的はアラーキーの写真展で、駆け足でほかの展示物を見たのち、「東京人生」の展示スペースへと足を向けました。

ここで、“写狂人アラーキー”こと荒木経惟さんに簡単に触れておくことにします。

私がいつからアラーキーに興味を抱き始めたかは、ハッキリとは記憶していませんが、1996年から刊行が始まった写真全集・全20巻(平凡社)は、毎月2冊ずつだったと思いますが、毎月忘れずに買い求めたことは憶えています。

今、何気なく当たってみたところ、「荒木経惟 写狂人日記 チロと写した、’91年」(発行:スイッチ書籍出版部)というのが出てきました。例によって、私が買い求めた日付が知らされており、そこには【1992.4.8】とあります。ですので、1980年代後半には関心を抱き始めていたことになる、かもしれません。

その「写狂人日記」は、たて13.5センチ、よこ19.5センチほどの小ぶりな作りで、1ページに横位置構図の写真を1枚ずつ載せる形式を採っています。その写真には、素人写真のように、あえて撮影したデート(date:日付。時日=広辞苑)があり、愛妻の陽子さんと濃密な時間を過ごした自宅バルコニーから見た【’91.1.1】の風景から始まり、【’91.12.31】の同じくバルコニーの夕陽の写真でシャッターを切り納めしています。

その1991年といえば、アラーキーが、独りきりの人生を歩き始めた年です。その前年、1990年1月27日、愛しても愛しきれない陽子夫人を失いました。

ふたりに子供はいません。それを補うかのように、愛猫のチロがいます。アラーキーは、陽子さんと出会うまでは猫好きではなかったようですが、陽子さんは猫が好きで、彼女を思って飼うことになり、いつしか、アラーキーも“愛猫家”になっていったのでした。チロと名付けられたおとなしい猫ちゃんも、この写真集の中に数多く登場します。

写真集の初めの一枚は、【’91.1.6】、バルコニーで冬の陽射しを浴びて、横向きに寝ころんで、カメラ(=アラーキー)のほうを向いています。その目は、まぶしくて細めているからか、それとも陽子さんがこの世から消え去ってしまったためか、寂しげに見えます。

その陽子さんにアラーキーが出会ったのは、1963年に大学卒業後勤めた広告広告会社の電通です。そこで、広告カメラマンとしてスタートを切ったのです。

しかし、それは彼の本当の意味でのスタート・ラインではありません。それより前に、彼の“写狂”人生の土台は作られていたのです。

アラーキーが生まれ育ったのは、三ノ輪という東京の下町 です。東京に唯一残る都電の荒川線に「三ノ輪橋」という停留所があります。そういえばその昔、NHKの名作ドラマに「男たちの旅路」というがあり、鶴田浩二さん演じる特攻隊上がりの吉岡指令補は、荒川線沿線に住んでいる設定でした。

アラーキーの実家近くには、アラーキーも“投げ込み寺”と呼んだ浄閑寺があります。

私はよく知らないのですが、その昔、その周辺には新吉原と呼ばれ、“男たちの一大遊び場”となっていたようです。そして、そこの遊女が亡くなると、投げ込まれるように葬られたことから、そのような別名を持つようになったようです。その寺の境内でよく遊んだ、と以前見たNHKの番組でアラーキー自身が話していました。

1962年といいますから、アラーキー22歳の年、自宅近くの共同住宅周辺で遊ぶ子供たちに魅了され、足繁く通っては、彼らの姿を写真に納めるようになります。一番の被写体は、アラーキーの分身ともいえる“さっちん”です。

当時、イタリアのネオ・リアリズムに憧れていたアラーキーは、ヴィットリオ・デ・シーカ監督の『自転車泥棒』の世界見に迫ります。果たして、第1回の「太陽賞」を受賞するアラーキーです。

アラーキーの実家は「にんべんや履物店」といい、アラーキーのカメラで写された自宅には、目印となる大きな下駄の看板がかかっています。幼かった頃、母親はアラーキーに「迷子になったら、あの下駄を目印に戻ってくるんだよ」といい聞かせたそうです。その母は、1974年に亡くなりました。ござに寝かされた亡骸をしっかりフィルムに定着させる行為を通じ、写真撮影という行為の神髄を心に刻んでいきます。

父親は、それよりも前、1967年に亡くなっていますが、そのときの写真は首から上を写していません。父の身体には彫り物がしてありました。それもあって、気兼ねして顔は写さなかった、というようなアラーキー自身の文章を読んだ記憶があります。が、記憶はあやふやで、もしかしたら違っているかもしれません。

先ほども書きましたが、愛妻の陽子さんとは電通で出会い、1971年7月7日に結婚します。このときの決め手となったのは、ふたりの学歴でした。アラーキーの母校は上野高校で、陽子夫人もそれに準ずる高校の出身で、それがふたりを最終的に結びつける要素のひとつとなったと私は勝手に想像しています。

ふたりは4泊5日の新婚旅行に出かけ、その旅行先で記録した写真を、『センチメンタルな旅』としてまとめ、限定1000部で自費出版しました。これが今に続くアラーキーの出発点といえ、陽子さんあってこそのアラーキーということもできます。

今、東京上野の上野の森美術館では、「生誕100年記念 ダリ回顧展」が開かれていますが、アラーキーと陽子さんの関係は、ダリとガラ夫人の関係に似てもいます。ついでまでに、私はダリにはそれほど関心がなく、回顧展にもまだほとんど関心を持っていません。多分、見に行くことはないでしょう。

今回の写真展「東京人生」では、協賛のキヤノンの協力を得て、同社のプリンタでプリントされた写真が壁一面に展示されています。展示順は年代順で、【1960年代】から【1990年代】までが網羅されています。

また、会場内の陳列ケースの中には、アラーキー自身が貼り付けた多数のモノクロ写真やコンタクト・プリントからなる「スケッチブック写真帳」が展示されており、生のアラーキーを感じ取ることもできます。

皮肉にも、アラーキーは広告写真のカメラマンとしてスタートしましたが、広告代理店は早々に辞め、以後は、「私写真こそが写真」とばかりに、アラーキー・イズム全快で己の道を突っ走り続けます。そこに私も惹きつけられているのです。

以上、ここまで、土曜日に見てきたアラーキーの写真展について書きました。展示室からまた長~いエスカレーターで降りてきた私は、ミュージアムショップに寄り、今回の企画展のオフィシャル写真集『東京人生(展覧会場限定特別編)』を買い求め、いつもの癖で日付を【2006.10.21】 と入れました。