私は趣味人間で、そのときどきに応じて、いろいろなものに面白みを感じては、それを趣味として楽しむことをして人生の大半を過ごしてきました。

「いろいろなものに面白みを感じ」と書きましたが、私の興味が向かうものには一定の法則、というのは大げさですね。一定の傾向があります。

その結果として、似たようなものに繰り返し興味を持つことになります。

私が昔から一貫して好きなものは、写真と動画、音楽です。

この中で私が最初に夢中になったのは動画です。それを楽しむため、8ミリ映画を趣味にしました。動画を巡る状況は時代とともに変化し、個人が撮影できるビデオが登場すると、そちらへ関心を移していきました。

8ミリで不満に感じたのは音です。

撮影したフィルムは簡単な編集をしましたが、個人が扱う8ミリフィルムの編集では、カットしたフィルム同士を、編集専用のセロハンテープのようなもので張り合わせます。

綺麗につないだと思ったフィルムとフィルムの間には、どうしてもわずかな空間ができてしまいます。

8ミリ映画も、後半になると、フィルムの端に録音テープを補足したような磁気帯がつくようになります。その録音帯を使い、撮影時に音が同時録音できる8ミリカメラが登場し、私も使ったりしました。

それとは別に、サイレントフィルムに、あとで磁気帯をつけてもらうサービスがありました。そうすることで、アフターレコーディングでナレーションや音楽を入れることができるようになります。

そんなことをして私も楽しみましたが、ここで障害となるのが、編集することでできてしまう、編集箇所のフィルムの隙間です。

音を入れたフィルムを映写すると、カットの継ぎ目で音が一瞬途切れることになり、多くの箇所が編集されていれば、音の途切れる箇所が頻発することになります。

それを嫌う人は、音をオープンリールのテープレコーダーで録り、映写機による映写とテープレコーダーを、特別の装置を使ってシンクロさせることなどをしていました。

そんな、個人の動画環境に登場したのがビデオです。これであれば、動画と音は同時に収録でき、動画と音をシンクロさせる苦労もいりません。

ただ、出始めの頃のビデオカメラは、今からは考えられないくらい大きなものでした。しかも、ビデオレコーダーを別に用意し、2つを太いケーブルで繋ぐ必要がありました。

私がはじめに購入したセットは、合計で4キロとか5キロ、あるいはそれ以上の重量だったかもしれません。これでは手軽に外へ持ち出して撮影するなど土台無理な話です。

こんな時代を知っているため、撮影機能とレコーダーの機能が合体したビデオカメラが登場したときは非常に驚き、喜んだものです。

今は、私は持っていませんが、スマートフォンで手軽に動画が撮影でき、技術の進歩には驚くばかりです。

8ミリからビデオに替わる頃、写真撮影の趣味が加わりました。私が選んだフィルムが、一般的なネガフィルムではなくリバーサルフィルム(ポジフィルム)だったことは、前回の投稿で書いたとおりです。

私にとっての写真は、8ミリ映画の延長のようなもので、35ミリ映画の1コマのように撮影できるポジフィルムに興味を持ったのです。ですから、はじめからネガフィルムには興味がありませんでした。

日本のヤシカが、ドイツのカメラ、Contax(コンタックス)ブランドで、同じくドイツのレンズメーカー、カール・ツァイスのレンズが使えるカメラを売り出しました。

私はContaxとカール・ツァイスに魅了され、ヤシカのCONTAX RTSというカメラと、カール・ツァイスのレンズを手に入れました。

私が最も好きなレンズはプラナー50ミリF1.4で、同じプラナー85ミリF1.4とともに、未だに現役のレンズとして、ソニーの一眼カメラで使うことをしています。

50ミリというのは標準レンズとされるレンズで、焦点距離が50ミリです。

このレンズを通してファインダーを見ると、人間の眼で見たのとほぼ同じ距離感です。このあたりから、標準レンズとされるの(?)かもしれません。

商業映画の世界の話としては、小津安二郎監督(1903~ 1963)は、50ミリのレンズを好み、この焦点距離で多くのシーンを撮影したという話です。

小津安二郎監督の作品を見ますと、たとえば室内の撮影で、登場人物が畳に座っていれば、カメラは座った人物の頭かそれよりも低い位置に固定され、じっと撮影されています。

カメラを固定したままで、別の部屋に出ていったり、入ってきたりします。

小津監督といえば、東京のYEBISU GARDEN CINEMAで公開されている『わたしの叔父さん』を監督したデンマークの監督フラレ・ピーダセン(1980~)は、小津を映画の師と仰いでいるそうです。

クリスという娘を演じるイェデ・スナゴーの叔父を演じるのは、彼女の実の叔父で、彼は酪農家で演技は未経験だそうです。

私が音楽を意識して聴くようになったのは1983年春です。その時から、平日の夕方6時から1時間放送されていたNHK-FMのリクエスト番組「夕べのひととき」(地域によっては「夕べの広場」)を聴く習慣ができ、以来、この番組の関東における後続番組「サンセットパーク」が、東日本大震災が起きた2011年3月末で終了するまで、リスナーとリクエスターを続けました。

その番組宛てに出したリクエストカードで、PCでカードを作るようになった2000年以降分を、本サイトで紹介しています。

こんな風に、動画や写真、音楽を主な三本柱として、その周辺も含めた事柄に順繰りに興味を強めては趣味化してきました。

私が今興味を強めているのは動画で、その編集をする動画編集ソフトに興味が向かっています。

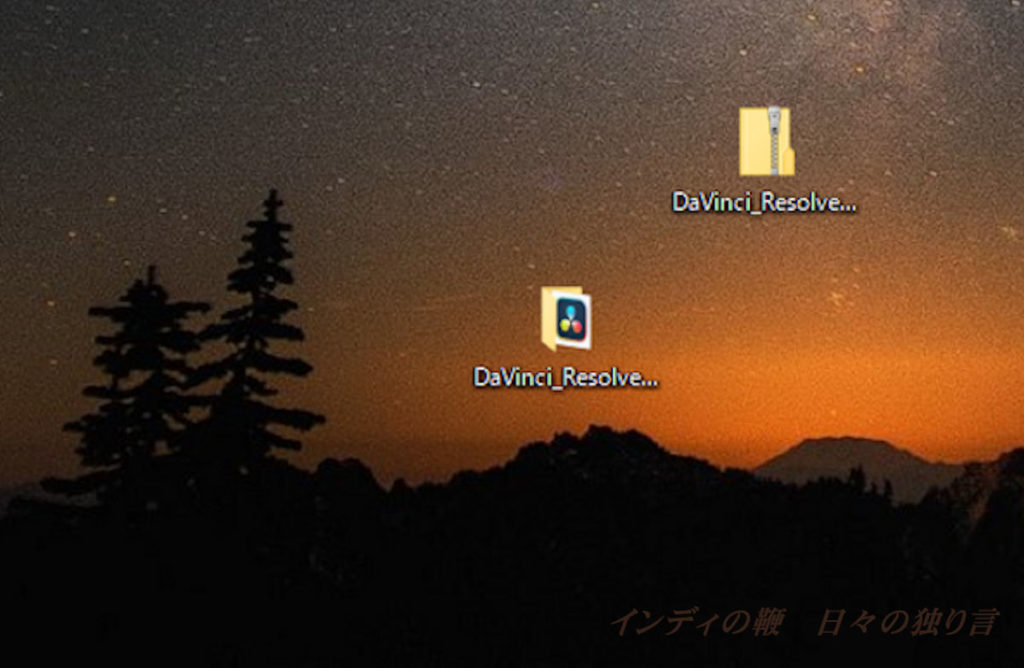

私は昨日、ある動画編集ソフトをダウンロードし、使い出しました。そのソフトは今年になって存在を知り、急速に興味を深めていきました。“DaVinci Resolve”というソフトです。

はじめは、そのソフトでのみ使えるコントローラーに興味を持ち、当然のことながら、ソフトにも関心が広がりました。

ただ、私は昔からVegas Proシリーズの動画編集ソフトを使っており、特別不満にも感じていませんでした。

しかも、昨年末に最新版を購入したばかりで、すぐに別のソフトを使うことには、抵抗感のようなものがありました。

そんな事情もあり、DaVinci Resolveには強い興味を持ちながら、一昨日までは近づかないでおきました。

しかし、どうしても一度試してみたくなり、無料版をダウンロードしたというわけです。

初めて使うため、使い方がわからず、昨日は、初心者向けに作られた動画をネットの動画共有サイトのYouTubeで見つけ、何本も見ました。

前回の投稿で、私は色を補正したり、より発展的に色彩を変更することに否定的とも採れるようなことを書きました。

しかし、DaVici Resolveの成り立ちがカラーグレーディングにあり、それが重要なポイントを占めるソフトのようです。ということで、今後は考え方を変え、色の表し方にも変化が出てくるかもしれません。

ともあれ、新しい”おもちゃ”を手に入れた子供のようになっている私です。

若返りの薬はありません。しかし、楽しめる趣味を持てば、いくつになっても子供のように熱中できます。見た目は年を取っても、心は子供に帰れます。

DaVinci Resolveをダウンロードする前日、Vegas Pro18を使い、13年前の2008年2月24日に作ったもので、自分のサイトで紹介した1分24秒の動画の色補正をしてみました。

使いかけの、カートリッジに入った8ミリフィルムを手に取り、「これが、富士フイルムのフジクロームRT200というフィルムです」と紹介するだけの動画です。

色が良くなかったために、Vegas Proで修正してみましたが、これをDaVici Resolveで色加工をすれば、もっと見栄えがよくなるのかと考えたりしています。

元になる撮影動画は、アナログのビデオテープで撮影したもので、アスペクト比は、今の16:9ではなく、アナログテレビの画面サイズである4:3です。

しかも、当時はYouTubeに動画をアップロードするようなこともなく、自分のサイトのサーバにアップロードして動画を再生してもらうため、画面のサイズを小さくし、容量を圧縮しています。

以下に、その動画をアップロードしておきます。本動画のMP4ファイルは、本サイト用サーバにアップロードしたものです。

元の動画がこんな状態ですから、色加工にも限度があるでしょう。しかし、少しでもましになるかもしれない、と期待しながら試してみることにします。